禅宗五家:曹洞宗:曹山本寂禅师的禅法思想

2025-04-23 07:03

曹山本寂为曹洞宗的创建者之一,他发展并完善了由洞山良价开创的曹洞宗基本理论。本文对曹山的五位君臣、五相偈、三种堕等理论及其机缘语句进行了具体的解释,指出对自由的极端追求才是曹洞宗的真精神,而这一精神是建立在以自性为唯一真宰的基础之上的。这一特征与南岳一系十分接近,表明直到曹山时期,曹洞宗仍然未改属青原。

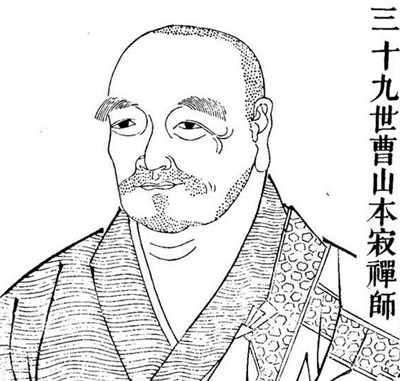

曹山本寂(840901)为洞山良价弟子,深明的旨,堪传法印,师资道合,妙唱嘉猷,使洞上玄风,播于天下,曹洞一宗,卓然成立。此宗赖洞山创业,至曹山大成,故有曹洞之名。曹山继往开来之功,由是可见其一斑。

本寂,俗姓黄,泉州莆田(今福建莆田)人。十九出家,二十五受具,咸通初往高安参良价,言问之际,默领玄旨,颇受器重。后盘桓数载,不违如愚,临行,师更授以《宝镜三昧》,以表传付。别师之后,先礼曹溪,后住抚州曹山,又居荷王山,主持法席二十年,参学之众,往来不绝,然心不附物,意无求荣,钟陵大王再三迎请,终无一赴。后终于山居,寿六十二,腊三十七。

一、以五位君臣和五相偈为核心的偏正回互说

曹山发展并完善了由洞山开创的曹洞宗理论,他著有《五位君臣旨诀》、《解释洞山五位显诀》、《注释洞山五位颂》等,排五位以铨量区域,无不尽其分齐,使五位之说更加系统。

据《五灯会元》卷十三:

师因僧问五位君臣旨诀,师云:正位即空界,本来无物;偏位即色界,有万象形;正中偏者,背理就事;偏中正者,舍事入理;兼带者,冥应众缘,不堕诸有,非染非净,非正非偏,故曰虚玄大道,无著真宗,从上先德,推即一位最妙最玄,当详审辨明。君为正位,臣为偏位,臣向君是偏中正,君视臣是正中偏,君臣道合是兼带语。僧问:如何是君?师曰:妙德尊寰宇,高明朗太虚。曰:如何是臣?师曰:灵机弘圣道,真智利群生。曰:如何是臣向君?师曰:不堕诸异趣,凝情望圣容。曰:如何是君视臣?师曰:妙容虽不动,光烛总无偏。曰:如何是君臣道合?师曰:混然无内外,和融上下平。师又曰:以君臣偏正言者,不欲犯中,故臣称君,不敢斥言是也,此吾法之宗要。乃作偈曰:学者先须识自宗,莫将真际杂顽空。妙明体尽知伤触,力在逢缘不借中。出语直教烧不着,潜行须与古人同。无身有事超歧路,无事无身落始终。

曹山指出,虽言五位,其实以三位为本,一者色界,为事,为用,二者空界,为理,为体,三者兼带,理事双融,体用无滞,君臣道合,最妙最玄。三者既有分别,又无分别。从境界来论,兼带最高,空界其次,色界最低,然而虽然空界高于色界,臣从于君,子顺于父,却不能重体轻用,有理无事,若有空无色,有体无用,则落顽空,反成陷堕。故对于理事、体用、本末、空色,既不可昧其分别,又不可执其尊卑,迷其分殊则父子不分,宾主不辨,执其尊卑则有取有舍,陷于边见。故兼带最是难得,先德推尊,上贤莫识,欲得兼带,须不昧因果,不落有无。

曹洞宗从有分别到无分别,不昧两边,不立两边,与中观派从性空、假有到中道实相的理论相应,但中观派的性空是说自性空,并非实有空界,而且是从否定意义上立说,而曹洞宗则以本来无物为空界,是从肯定方面立论。曹山认为,己宗的宗要是直显真际,不落顽空。妙明之体,尽而非尽,无而非无,虽然无形无象,无思无为,却是不可毁伤,不得触犯,譬如君王,虽不离宫门,玉殿苔生,不治事,不受礼,却不敢不朝,有违则斩。力用是有,不离因缘,却又不借外缘,借亦不得,逢而不借,故有而不执,有而不执,故有而非有。不欲犯中,故不犯虚玄,回互旁参,虽非无语,却不得犯讳,不可说破,凡有所说,皆是回互,故有句而无句,有说而非说。潜行密用,如愚如鲁,修行为本分事,须脚踏实地,深深海底行,不可虚浮,不必外眩,但自潜修即得。无身有事,即体无用有,体无即空界,本来无物,五蕴非有,用有即色界,有修有证,有位有功,体性空寂,而有弘法利生之用,此乃正理,若舍凡取圣,沉空守寂,直是好无,非但无身,亦言无事,以为如此方可悟道,其实转入顽空,陷于始终。

曹山复作五相偈,?偈曰:白衣须拜相,此事不为奇。积代簪缨者,休言落魄时。白衣拜相,是说自下而上,布衣百姓,积功而升,喻修行悟道。积代簪缨,今时落魄,是说自上而下,世家士族,于今败落,喻本是佛种,今暂蒙尘。黑多白少,喻正中有偏。偈曰:子时当正位,明正在君臣。未离兜率界,乌鸡雪上行。这一偈语与前偈似有颠倒, ?为正中偏,言君位,所说却是白衣臣相,?为偏中正,为臣位,所说却是君,当正位者为君,在兜率者为佛,而乌鸡雪上行是说黑上白下,皆与此相不符。子时即夜半,夜半正明,君王即位,诸道来贺,君臣之分已定,不可混之,故君上臣下,黑上白下,君重臣轻,黑多白少。⊙偈曰:焰里寒冰结,杨花九月飞。泥牛出水面,木马逐风嘶。白中藏黑,阳中有阴。用由体生,偏从正来,故用不碍体,偏不妨正。体用无滞,理事双融,故泥牛戏水,木马逐风,秋舞杨花,夏日结冰。冰炭相聚而共存,猫鼠一笼而无伤。○偈曰:王宫初降日,玉兔不能离。未得无功旨,人天何太迟。金乌西坠,玉兔东升,日将坠而未隐,月已升而初照,日月丽天,回互一个明字。日月并照,上下朗然,故纯白无黑,一切皆现。理事俱明,体用互显,法境相敌,宾主相见,事功到此,至于极端,然此皆有功之功,有用之用,未得无功之功,无用之用,也只是人天初果,渐修小道,不能速证道果,疾得菩提。●偈曰:浑然藏理事,朕兆卒难明。威音王未晓,弥勒岂惺惺!纯然一色,理事混然,君臣道合,上下和融,到此境界,释迦未晓,弥勒不知。此即兼带,为最高境界。

曹山以五相配合五位,只是进一步申明回互傍参之意,无论五相还是五位,以及君臣、爻相等说,都是为了这一目的,既不是汲引儒家之说,也不是杂取道家之术。若谓曹洞宗旁通外学,就不符合其本意了。

二、以三种堕说明执于分别之害

曹洞宗一方面强调分别说,注重宾主、偏正,反对无原则的盲目尚同的所谓平等,一方面又主张无分别,反对执著于宾主、偏正之说而而落于分别二见。故而曹山又立三种堕。据《五灯会元》卷十三:

稠布衲问:披毛带角是什么堕?师曰:是类堕。问:不断声色是什么堕?师曰:是随堕。问?不受食是什么堕?师曰:是尊贵堕。乃曰:食者即是本分事,知有不取,故曰尊贵堕;若执初心,知有自己及圣位,故曰类堕;若初心知有己事,回光之时,摈却色声香味触法,得宁谧,即成功勋后,却不执六尘等事,随分而昧,任之则碍,所以外道六师是汝之师,彼师所堕,汝亦随堕。乃可取食,食者即是正命食也,亦是就六根门头见闻觉知,只是不被他染污,将为堕,且不是同向前均,他本分事尚不取,岂况其余事邪?师凡言堕,谓混不得,类不齐;凡言初心者,所谓悟了同未悟耳。

所谓类堕,指发初心者,发初心,即《起信论》所说之始觉,虽觉非觉,悟同未悟,知凡俗之可厌,明圣位之可期,故舍凡执圣,二见炽盛,有等级类别之心,故堕于类见,本意莲台宝座,反成披毛带角。故厌凡求圣是初发心者易生之病,此种人执著于凡圣异类的差别,故分别心重,欲求圣位,反生陷堕,落入畜生一道。

所谓随堕,指发初心,得始觉,了悟自性非干六尘,故回光返照自身,摈却六尘外境,从而心神安宁,修证悟道,然得悟成功之后,却不能了却六尘等事,随之则昧理,任之则碍物,故外道六师即六尘为汝之师,彼有所堕,汝即随堕。随堕是说发初心者由离世独修而悟道,但悟道之后,唯知净法,不解染法,只知体,不解用,故一入尘世,便被外境六尘所染,随之而堕。此虽胜于初心,却仍然未得大悟,只是小乘独觉而已,故于声色等事不能了断。

所谓尊贵堕,指明了自性,悟得自家主人公,于是自尊自贵,不出门户,不涉外境,不受食,不取物,不知食者为本分事。此食其实是正命食,虽是就六根门头见闻觉知,却不受染污,将此见闻觉知为堕,以为其与向前均同,不知己事一明,万法皆从,山河大地总成净境,见闻觉知无非妙用,故欲免染堕,反生净障,落尊贵堕。尊贵堕自尊自重,本分事尚不取,何况他事,故一尘不染,高于独觉及初心。

据师自言,所谓堕,即混之不得,类之不齐,欲混然无别而不能得,思分门别类而不能齐,因而进退失据,上下两难,陷入一种尴尬的境地,故而堕于二见,不得出离。此三种堕,皆是重体轻用,有本无末,凡圣情重,染净心盛,欲免斯累,直须不存二见,心无分别。欲免类堕,披毛带角即得;欲免随堕,不断声色即是;欲免尊贵堕,不受供养即可。不以披毛带角为耻,则无类之高低,不受类堕。断声色求道,遇声色还迷,不断声色,不除生死,生死本无何必除,声色虚妄何须断,但知自家主人公,自然不随声色转。故不断声色而声色自断,六尘为我奴仆,转从于我,不复为我之师,令我效他,由此可免随堕。不自尊贵,即真尊贵,自求尊贵,即非尊贵。不生自贵之心,不受人天供养,八方来朝,虚位不受,不受食,即得法喜禅悦之食,终身受用不尽,不著价,却成无价之宝,最尊最贵最第一,此即免得尊贵堕。

三、以自性为唯一真宰的自由精神

曹山志慕六祖,道继洞山,对于自性自我十分重视,故一方面但求明得己事,于诸荣利外相毫不挂怀,带有一种强烈的遗世独立的倾向,另一方面又对外界诸法平等视之,无凡情圣见,无染净二病,甘向异类中行。钟陵大王再三迎请,他始终不下山,并书大梅法常的一偈回绝之:摧残枯木倚寒林,几度逢春不变心。樵客视之犹不顾,郢人那得苦追寻。这首偈虽是大梅所作,却也明确地表达了曹山与世诀绝的精神,一悟之后,心无再移,任其春来冬去,此心再无回转。这种重视内心的自由、完全不计其他的精神可以是禅宗一贯的风格,与此相应,一切凡圣、理事诸境都是平等无二的,这种平等一方面体现在它们都是无自性的空的存在这一共性上,另一方面,更重要的是它们都是自我的奴仆,不论是佛是驴,皆在我之身后,在此意义上彰显了其平等的一面。

曹山为己性之自由反对顽空,破除空见、佛见,以免净病,同时又反对知见,以破智病。曹山曾示颂曰:觉性圆明无相身,莫将知见妄疏亲。念异便与玄体昧,心差不与道为邻。情分万法沈前境,识鉴多端丧本真。如是句中全晓会,了然无事昔时人。法身无相,觉性圆明,实际理地,纤毫不容。知见无非兔角,情识皆是蛇足。说真说妄,论疏分亲,欲明其事,却昧其理。一则迷于外境,与理事为缘,于诸法作奴,二则丧乎本真,意昧于玄体,心异于大道。因此求知求见,舍迷求悟,不知反成其迷;说空道无,除染布净,不料适成其染。自性清净,何必求净;本来灵觉,何必求悟!

值得注意的是,曹山反对空见知见,重视本真之性,此与马祖一系接近,与石头一支有别。南岳一系继承了六祖如来藏性净之说,主张自性是佛,自性涅槃,性本清净,但莫污染。青原一系继承了六祖般若性空学说,主张自性明觉,自性菩提,性本觉悟,不可迷失。是故石头一支重视法空知见,如招提慧朗始参马祖,求佛知见,马祖便言佛无知见,知见乃魔界,令慧朗去参石头,慧朗果于石头得悟。这表明两系宗风已经形成,石头自解其梦,道是与六祖同乘灵智、共游性海,表明其对智慧觉悟的偏重。

曹山重视如来藏一系之说,以为自身本具如来之藏,有如是宝藏,故一切具足,无所欠少。据《曹山语录》:

人问:古人云人人尽有,弟子在尘蒙,还有也无?师曰:过手来。其僧过手,师点指曰:一二三四五六(六疑衍,亦或此僧天生六指),足。

人人尽有,凡圣无别,虽在尘中,何曾欠少?凡俗之人,总是不肯承当,不信自身本有,一味东顾西盼,寻寻觅觅,虽觅不得,却不肯止。曹山为其点手,告之五指俱全,丝毫无缺,有什么疑处,更问是有是无、在尘在净?

又据《五灯会元》卷十三:

僧问:清税孤贫,乞师赈济?师召:税阇黎。税应诺。师曰:清原白家酒三盏,吃了犹道未沾唇。穷释子,口称贫,实是身贫道不贫,虽然身无分文,可与国王斗富,因为心中自有无价珍,识得自家宝藏,终生受用不尽。清税不识自家宝藏,故求曹山赈济。山呼其名,税应诺,其中暗藏机锋。山呼其名,令其回光自照,自识其宝,税应诺,表明他还有自知之明,本性未昧,若能于此有省,则能自名及实,了知自性圆满,勿须他借。曹山云清原白家酒三盏,吃了犹道未沾唇,是说清税不识好恶,明明赈济于他,却不解其味。若是清税醒悟,便知曹山不过是借花献佛,盗人之宝与人,还欲得赈济之名,赶紧喝止,守护自家宝藏勿失,曹山定然作贼人心虚,大笑而罢。有僧问曹山:即心即佛则不问,如何是非心非佛?曹山曰:兔角不用无,牛角不用有。即心即佛即直下承当,识取自家宝藏,心佛非他,皆是自家,只如牛角,本来是有,不用强调其有。非心非佛则于前句有疑,不肯承当,或以心为幻化、佛为相好,非但不悟,又加一重枷锁,故说非心非佛以除其病,心佛皆相,只如兔角,本来是无,不必强调其无。

曹山一门应对机缘语句,多与洪州有关,而与石头无涉。如问即心即佛,问不与万法为侣者,问鲁祖宝云面壁事,举大梅偈,举南泉玉殿苔生意旨,举香严枯木龙吟句等。值得注意的是,曹山在解释五位旨诀时,曾举什么物,恁么来一句,这是六祖问怀让的语,南岳法乳,由此而生,实是非同小可,对于行思与六祖对答句,却一无道及,这是否表明直至曹山之时,曹洞宗尚自认是南岳一脉,并未改宗石头呢?

曹山认为,法身如来藏自性涅槃,本来清净,不动不变,不生不灭,不变异,不变心,故不立知见,不存妙解,只如枯木,又如黧奴白牯,兀兀无知,始与理相应。然本寂之体,非同无情,而是能生种种妙用,弘法利生,无事不办。若但知体寂,不知用有,便入死寂,不能解脱,大悟底地人,当于空寂体上起诸妙用,如死中得活。

有僧问:灵衣不挂时如何?山曰:曹山孝满。问:满后如何?山曰:曹山好颠酒。

所谓孝满,指于空寂清净之体已经完全证得,不用再拂拭守护、恐其有失了,孝满之后,便转父母佛祖为自家,自可随缘放旷、任运东西,处处是道,步步履真,举足下足,鸟道无殊,坐卧经行,莫非玄路,酒也吃得,茶也饮得,一任自在,无拘无束。

据《景德传灯录》卷十七:

僧举有人问香严,如何是道?答曰:枯木里龙吟。学云:不会。曰:髑髅里眼睛。后问石霜:如何是枯木里龙吟?石霜云:犹带喜在。又问:如何是髑髅里眼睛?石霜云:犹带识在。师因而颂曰:枯木龙吟真见道,髑髅无识眼初明。喜识尽时消息尽,当人那辨浊中清?其僧却问师:如何是枯木里龙吟?师曰:血脉不断。曰:如何是髑髅里眼睛?师曰:干不尽。曰:未审还有闻者无?师曰:尽大地未有一人不闻。曰:未审龙吟是何章句?师曰:也不知是何章句,闻者皆丧。

香严义端为南泉弟子,石霜不知指的是百丈怀海弟子石霜性空还是道吾弟子石霜庆诸。枯木里龙吟,即体寂而用生,故寂而非寂,大有生意,体虽寂灭,顿现灵机。虽是枯木,血脉未曾断,生意自盎然。髑髅里眼睛,即由定发慧,身心寂止,如同髑髅之断绝情识,故尘翳皆尽,慧眼为开。是故肌肤尽脱,真性显露,体发皆枯,眼睛不干。石霜云犹带喜识,有未能净尽之意,故他书载曹山斥之为老声闻,并称喜识若尽,则消息不通,何以辨清浊、分宾主?看起来曹山赞同香严的说法,以为体寂非寂、用有非功、死中得活、回互旁通,不可拘泥失道。

曹山主张自性为唯一真宰,不可变易,得此主宰,佛祖不必求,业惑不须免,触处自由,任意东西。这种对自由的极端追求体现了曹洞宗的真精神,其他偏正回互之说不过是表达这一精神的曲折方式,不可但言其表,而忘其里,但重其肌肤,忽略其灵魂。