有学者曾预言,21世纪将是心理学的世纪。心理学家们研究心理现象,揭示心理规律,医治心理疾病,在当代社会中发挥着越来越重要的作用。令人惊叹的是,已有2500多年悠久历史的佛教,拥有大量关于心理的理论,佛

克核太至,则必有不肖之心应之,而不知其然也。所以一个人不要刻薄,如果对自己道德的要求太严格,或者要求别人太严格,就是克核太至。历史上有几个皇帝,譬如明朝亡国的皇帝,我们小时候听的古老相传,明朝李闯、张

《宗镜录略讲》是故,要当集一切善行,救一切众生,所以啊,应该发大悲心修一切善行,救一切众生,这样才能够脱离无边的苦海,露出真如本来的清净光明,离彼无边客尘垢染,显现真如。所以叫作客尘,这是中国文学加上

人生是要学会珍惜,珍惜身边一切值得珍惜的事物和人;人生也需要学会放弃,放弃一切不值得珍惜的事情和东西。下面是八个人生中该放弃的东西,你已经放弃了吗?1、放下压力--累与不累,取决于自己的心态心灵的房间

◎ 清 木禅宗不仅追求个人的自在解脱,而且强调广结善缘、帮助他人达到开悟的境界,在烦恼中得到解脱。人生短暂与宇宙永恒的矛盾,一直激发着人们内心的不安与痛苦。了脱生死大事是佛教也是禅宗的最基本目的之一。

现在的人学佛不得力,有多种原因,大概分起来,不外下面几种:第一、心外求法。遇事即求佛、求法、求僧,殊不知向外求皆属于依赖心,学佛必须要自学、自修、自证。第二、误以为求佛可以消罪灭障得福报,而自己依然迷

本来面目的心理经验王雷泉无善无恶是一个修行过程,理解无善恶的境界是容易的,灭却有善有恶的思是不容易的。实现无善恶的清净世界,还须从有善有恶开始,从为善去恶开始。首先进入和肯定有善恶的世界,熟悉这个善恶

心理学相遇佛学◎ 徐 钧佛学的整个修道的本质是摧毁负面情绪或具有潜在负面性的正面情绪。佛陀说,由于不如实认知,而有忧愁悲伤哭泣等烦恼左右个体,而由于如实认知就能转变这一世间的快乐和烦恼的心理规律。在这

编者按:学佛之人经常会提到境随心转,一个念头,有时能让世界都为之转动。你相信心念的力量吗?身体状况是否会随着心念而改变?我们体内究竟有多大的潜能?这篇文章可能会改变你对健康的看法,一起来看:■ 心念有

佛法对科学心理学及现代文明的启迪佛教心理学年久资深,内涵丰富,除了在佛教修行和心理治疗、世俗应用上具有的实用价值外,它最值得重视的用途,应该说在于对科学心理学乃至整个人类科学和人类现代文明所提供的智慧

佛教心理学与西方心理学之间有什么关系?这是一个很大的问题。因为心理学非常复杂,它作为一门科学,被认为是最不成熟的科学,却又说是20世纪最发达的一个人文社会科学。现在它的主学科有200多种,心理学的大家

第二节不良嗜好及病态社会心理的针治现代社会病态的文化,使不少人沾染上吸毒、抽烟、酗酒、赌博、淫乱、搓麻将、沉迷网络等不良嗜好,造成自私、不讲公德、技术垄断、剽窃、以权钱谋私、贪婪、攀比、钱财迷、欺世盗

第三节心理健康与个人成长当代医学家预言:在未来的几十年中,医学将从以防病治病为主逐步转向以维护和增强健康、提高人的生命质量为主,医学模式将从生物医学为主转向生物、心理和社会的BPS新医学模式,心理养生

第六节佛教心理学与文艺创作佛教心理学与文艺创作从来关系密切,被不少文学家、艺术家所运用,有不少属于文艺心理学的内容。一、认识人心、表达性灵文学艺术,是人用某种符号进行创造性思维,以自我表现的精神活动,

第九节佛法对科学心理学及现代文明的启迪佛教心理学年久资深,内涵丰富,除了在佛教修行和心理治疗、世俗应用上具有的实用价值外,它最值得重视的用途,应该说在于对科学心理学乃至整个人类科学和人类现代文明所提供

第八节罪犯改造及事业法佛教心理学还可以广泛运用于罪犯改造,并成就消灾、除难、增益福德、协调人际关系等世俗事业。佛教界在这些应用上,积累有大量经验。一、佛教与罪犯改造对罪犯的教育改造,是社会教育的一大课

缘何当今精神疾病日益增多 佛能医我心作者:四川大学宗教所教授 陈兵按:当下信仰崩溃、道德沦丧、精神空虚、心理病态等诸多现象已成为人们谈论的话题和攻击对象,但我们又不可否认当下这些现象的真实存在,是什么

修行者异常心理调治(节选)学佛者及其他宗教、气功的修炼者,追求超越现实的信仰,着意调制身心,因知见上的偏差、缺乏明师指导、外缘干扰、信仰修行与现实生活的矛盾等原因,有时会导致种种异常心理、变态心理,轻

十九世纪末以来,出于对物质科技忽视人心的反对和补救,研究人心理现象的科学心理学越来越发达,出现过结构主义、行为主义、精神分析、人本主义等多家学说,至今已分出近二百个分支学科、交叉学科。心理学是二十世纪

情绪并不等同事件。是情绪动了和坏了,并不是事件的本身。我们就是搞不清楚,认同了我就是那个情绪状态的全部,自讨苦吃,讨好情绪和冲动,却失去了自己。人不可能永远处在好情绪之中,生活中既然有挫折、有烦恼,就

素食的目的,是为了帮助我们戒除杀心和嗔心。佛教有一部《十善业道经》,其中讲到戒杀的十大利益:若离杀生,即得成就十离恼法。何等为十?一、于诸众生普施无畏;二、常于众生起大慈心;三、永断一切嗔恚习气;四、

一、前言佛陀的出世,在于引导众生脱离生死苦海。众生之所以沉沦苦海,是由于内心被无明烦恼所笼罩。如何区分这些烦恼的类别和性质,以及如何从无明烦恼中解脱出来,便是佛教心理学的重点所在。佛陀教导弟子们修习内

佛教的心理学唐仲容居士著一、佛教心理学的特质研究人类心理活动所有的规律和一些参差不齐的个性心理,以说明人类的心理现象;研究和说明心理各方面的作用,以适应各方面生活领域的需要。具此两个特点的科学,就是心

禅对现代人的情绪管理、身心健康和心灵生活,具有丰富的价值。本质上禅是一种心的效能训练。它给我们清醒、觉察、喜悦的生活和工作态度。现代人生活在忙碌、竞争和追求成长的现实环境中。由于社会变迁快速,生活与工

每个人都是唯一的、独特的,都有佛性,都有一个如来,所以我们要能看到自己的如来,展现今生光灿的生命花朵。人在生活过程中,不论是处于好环境或坏环境、年轻或年老、男人或女人,都时常会面临抉择、诱惑、挫折、失

《特异心理学纵横谈》译后记王雷泉对于二十世纪八十年代初期在中国大地上兴起的关于人体特异功能的大论战,我们无意在此说三道四,今后的科学史和哲学史将会对其作出恰如其分的评价。这场论战兴起之时,我正在复旦大

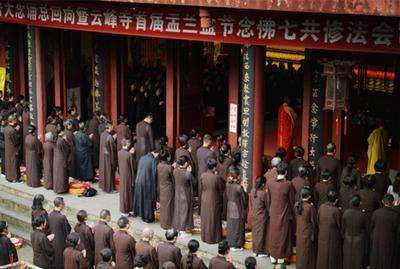

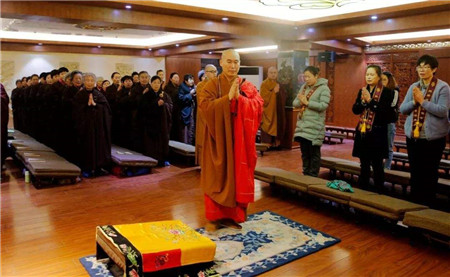

若人欲了知,三世一切佛;应观法界性,一切唯心造。要想打好佛七,必须要有充分的心理准备。(觉林菩萨偈)一是要有菩提心,欣厌同时。净土法门发菩提心就是要发厌离娑婆、欣求极乐之心,上求佛道、下化众生之心,了

佛是大慈大悲的,根据释迦摩尼传记,释迦摩尼佛祖起先学着那些苦行僧那样修炼,想悟出解脱人生死之苦的方法,他在一棵树下打了个金刚坐,每天只吃一点米、喝一点水来维持自己的生命,经过六年的苦修,释迦摩尼佛祖

心理建设──二十年十一月在西安建设厅养成所讲──贵所是研究建设的,将来的新国家,新社会,新世界,都要从建设产生出来。因为、宇宙万有是时时刻刻在新生的,我们所希望的光明之路,都是要我们自己创造,非是有现

佛教心理学之研究──十四年春初在武昌佛学院讲──佛法广博幽深、无乎不备,无乎不精;经论组织亦尽善美,无待后人弄斧。但应时世要求,以科学之方法为分类之研究,亦吾人之责!心理学者,为近世科学之要部,以后进

行为学与心理学一引论二论传统心理学之浅狭三行为学与心理学之分界四行为学与心理学之裨益五行为学与唯身论六行为学与唯根论七结论一引论西洋之传统心理学,吾人向视为浅狭,谓其未足尽心理内容之深广。若探究其中古

心理革命──二十年十月在西安新城大楼讲──今日承杨主席设筵招待,王参谋长与来秘书长等各位相叙,曷胜欣谢!佛法之精意,顷康先生已说其大略。余于中虽有二十余年之研究,然亦仅能知其梗概。兹就研究所心得,约言

再论心理学与行为学对行为派心理学,余尝两次讨论,发表于海潮音月刊上。但心理一名,扩充之可成唯心理论;行为一名,扩充之可成唯行为论。然固各有其立场之处,从其立场之处以区别焉,则心理自心理,行为自行为,固

问:学佛主要就是要解决后生大事.但我很多朋友都说在解决后生大事之前,要先解决衣食住行问题常敏法师答:释迦牟尼佛在《无量寿经》中说:佛告弥勒菩萨、诸天人等:无量寿国声闻、菩萨,功德智慧,不可称说。又其国

因为佛法这种东西,就在你的眼前,一切生活上,包括你的语言、行为,包括你的起心动念,包括你一切迷、悟的剎那之间,统统是佛法。统统是佛法!凡是所有时空交会点,而融合了人的任何行为、语言,统统是不能离开佛法

诸位同学:九月十七号郭士范同学要我来跟大家谈一谈修行的方法,那么我是告诉郭同学,因为台大刚开学没有多久,一定有新同学来听,那么要讲到修行的方法,可能比较早一点,先给同学一些初机的、正确的观念。因为学佛

佛教心理学慧律法师主讲地点:台湾大学时间:民国77年11月1日诸位同学:九月十七号郭士范同学要我来跟大家谈一谈修行的方法,那么我是告诉郭同学,因为台大刚开学没有多久,一定有新同学来听,那么要讲到修行的

吃了肉或是要吃肉之前,要先念什么?答:并不是说你会这个咒就可以吃肉哦!吃肉有吃肉的因果跟恶业,但是现在自己的因缘不具足,没有办法吃素,就最少先减低跟它的恶缘,如果它的中阴身还在,先给它超度,那可以念文

问:佛法讲究因果报应、六道轮回,是不是利用了人的恐惧心理?济群法师答:佛法所说的因果和轮回,是揭示了世界的发展规律,不是为了吓唬谁。

佛法如何解决心理问题济群法师(2007年7月23日下午于文殊阁)尊敬的明海法师、各位法师、各位营员:大家下午好!非常有幸来参加这次的生活禅夏令营,我们这次夏令营的主题是生活在分享的世界里。今天我就和大

惟贤法师答:那就要少说一句话,多念一句佛,打得念头死,许汝法身活。念头不死,法身不活。什么念头?为满足自己贪嗔痴所造作的一切。因此就要把万事看空,一切如幻如化,不贪名,不贪利,不为世俗情感所困,不要被