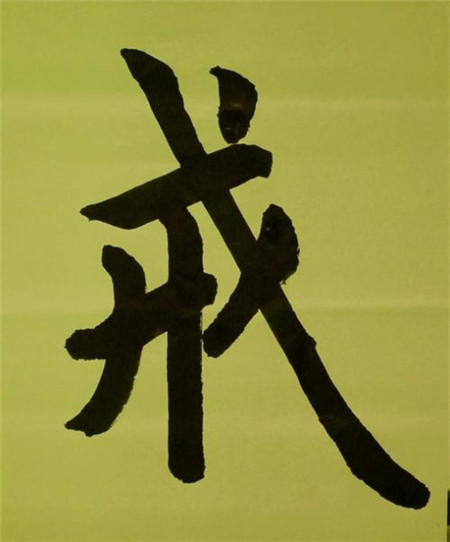

遵守戒律即是修行◎ 吕观真我们作为现代人,应该坚持理性的态度和科学的方法,即使是在宗教领域,追求心灵的解脱也不应例外。因此,在具体的事件上决定应作与不应作,文明理陛的修行人应该自己抉择。具体范围包括交

无戒不能修佛,修佛不能不持戒。世俗万事皆然,无戒无律,则无纪无纲,万事不偿,故凡佛子千万不可废戒不学,或认为束缚执着之事,则定堕三恶道而不得度,慎哉!第一条:寺庙内的一针一线,不得取用若受师父馈赠物品

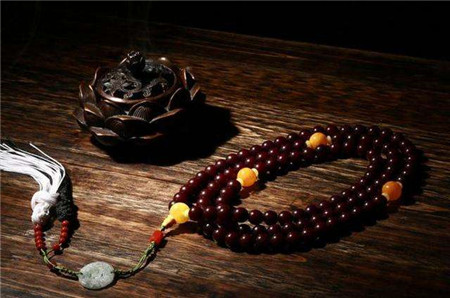

作为居士来说,五戒是最基本的戒律。此外还有八戒,是在家居士体验出家生活的戒律。关于五戒、八戒的内容,圣严法师在《戒律学纲要》的五戒十善和八关斋戒这两部分讲得比较清楚,可以作为参考。如果我们在受持五戒、

道生律仪即无漏戒,是无漏法得到之后,同时生起的道共戒。见了道得了无漏法之后,他对三宝的信心不会被破坏了,对戒的信心也不会被破坏了,法尔,能够有些坏事不做。凡夫在没有见道之前,总是感到戒麻烦,束缚人的,

戒律一:以自我为中心的人,将困于人生最大的陷阱人人都有一个自我--我的身体,我的思想感情,我的财产、名誉、地位等等。但是如果你是一个聪明人,就应该多替他人着想,因为没有他人,也就没有自己。后其身而身先

正法时期,利根者众。持戒即是修福,福似舟,到彼岸后方弃舟而行。持戒即修福。彼时人的杂念少,无明遮蔽亦少,只要守戒修福就可得成就。像法时期,因业力的纠葛,无明深重,而真正之法仪不行。“不可说,一说便是错

比较公认的出处是:【經云。末法億億人修行。罕一得道。唯依念佛得度。】这是藕益智旭所作的《佛說阿彌陀經要解》。再向上追溯,大概能追溯到隋唐时期道绰禅师的《安乐集》。《安乐集》中提到:【是故《大集月藏經》

许多人学佛修行很容易惑于玄奇、追求感应; 然而,真实的法常常是在平实中显现其珍贵,浅显的法其实有时很实用,艰深玄妙的法反而容易走冤枉路!佛陀时代原始佛教注重实践,没有哲学化的倾向,修行证果者很多;而后

在这个世界修行的路上,我们共同唯一的老师,是释迦牟尼佛,他才是我们的根本老师,也是圆满究竟的老师。佛在涅槃前,交代我们要以戒为师,因为戒律唯有佛陀才可以制定,以戒为师就是以佛为师。所以在没有佛住世时,

佛教的十戒是:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒、不涂饰、不歌舞及旁听、不坐高广大床、不非时食、不蓄金银财宝。第一戒,不杀生。简说:不杀害一切有情生命。第二戒,不偷盗。简说:未经物主允许不取为己

1、不杀生戒:如果知道是有生命的众生,而起了杀害对方之心,并且具体实施了这种行为,造成了对方死亡的结果,就叫杀生。如果不做此事,叫不杀生戒;2、不偷盗戒:知道不是自己的物品,而起了偷盗之心,并且把物品

戒、定、慧三学是佛门修学的基础,戒律是修定修慧的基础,五戒则是佛门所有一切戒律的基础。在说五戒之前,我们先说说什么戒律。古语说的好:“没有规矩,不成方圆”。凡是一个有组织有理想的团体,都必然会有自己

五戒,是一不杀生,二不偷盗,三不邪淫,四不妄语,五不饮酒。十善:不杀生、不偷窃、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶语、不拍马、不贪婪、不恼怒、不背离佛法。最基础的佛教戒律称为“五戒与十善”,其核心内容是“一

戒是一切善法的根本,也是世间一切道德行为的总归。受戒犹如学生遵守校规,人民恪守法律一般,不同的是,校规、法律是来自外在的约束,属于他律;而佛教的戒律,是发自内心的自我要求,属于自律。佛教的戒律分为:

僧团的健全,须赖规矩秩序的建立,戒律是维系佛教于不坠的纲常。《佛遗教经》云:‘汝等比丘!于我灭后,当尊重珍敬波罗提木叉,如闇遇明,如贫人得宝,当知此则是汝等大师,若我住世,无异此也。’佛陀临涅槃时嘱咐

1.七岁以下儿童七岁以下的儿童年纪尚小,对于出家人的生活,很难适应。故而戒律之中,明确规定七岁以下的儿童,不许出家。2.七十以上老人与七岁的儿童相比,七十岁以上的老人也是难以适应出家人的生活。儿童是年

戒为禁止律为必须,犹如沟渠引领修行。但是皈依视为前提,没有上师戒律无存。源于内心祈请戒律,虽未获受已然得本。修行次第境界各异,戒律繁多分门别类。先修表面映射内心,直至心戒关照内外。自净其意不见他非,上

作为居士来说,五戒是最基本的戒律。此外还有八戒,是在家居士体验出家生活的戒律。关于五戒、八戒的内容,圣严法师在《戒律学纲要》的“五戒十善”和“八关斋戒”这两部分讲得比较清楚,可以作为参考。如果我们在受

佛教僧团,最初成立时并没有制定僧团的戒律。后来随着问题不断的发生,佛教为了有效地对僧团进行管理,逐渐开始随机制定戒律。佛教的戒律主要是分为五戒、十戒、具足戒三个等级要求,其中遵守的纪律等级也各不相同。

戒律也称为戒学。戒律分为两部分,一般佛教僧人和佛教徒都知道相戒学,就是佛教的五戒、十戒、菩萨戒、一切戒等等戒条,这些戒条就是相戒学。在佛教还有更高的戒律是无戒而戒的戒律,是性戒学,大部分佛教徒都知道相

持戒能让我们种下解脱的因缘,对于我们长远的生命来说非常可贵。持戒波罗蜜的第二部分是“持戒的殊胜”,持守戒律对修行独特的帮助。“殊胜”这个词汇在佛教中经常运用,“殊”就是特殊,“胜”就是好处。佛经中经常

戒律与社会的和谐互动是正法久住温金玉佛陀创教,构筑了一种与世俗迥然不同的生活方式,出世舍家,游方乞食,苦行制欲,以求解脱。这一信仰形态迅速传播开来,与印度传统主流思潮相抗衡,成为印度人另一种精神生活选

戒律的传播与本土化[1]从唐道宣与义净的弘律说起中国佛教史上评《四分》创宗者道宣在律学上的主要成就,即在于他对于《四分律》的开宗弘化,以及他生平力学、综揽诸部、会通大小以成一家之言的创见。道宣有一融合

见月戒律思想研究温金玉内容提要:见月是明末清初着名律学高僧,被尊为律宗千华派二祖。他依三昧寂光律师受具戒后,辅佐弘律,出力良多。后继主宝华山隆昌寺法席,革除流弊,弘扬正法,行事仪轨,皆本律制。锐意开创

五戒虽是为佛教在家信徒制定的,但实际也包含在出家比丘、比丘尼的具足戒中,也包含在大乘戒的十重戒之中。因此可以说五戒是一切佛教信徒的戒条,也是他们用以指导自己行为的道德规范。在佛教中国化的过程中,佛教学

农禅与戒律的冲突农禅要在中国推行,首先面临与佛教戒律相冲突的问题。在印度戒律里规定僧人应以乞食为生,不得垦土掘地,以免杀死地下的生命,也为了避免滋生烦恼,干扰修行。不但掘地耕种被禁止,连挖地、种树、种

摘要:农禅是富有中国特色的禅宗修禅方式和生存方式,它的产生是基于禅宗在禅学思想、禅修方式和生存方式的变革,同时又是中国僧人顺应中国人文风情而作出的一次积极应对。但农禅在其形制上与印度佛教戒律相冲突,为

讲戒律守戒律是守住佛法的根本,佛法的弘扬它真的不是全然依靠物质。它靠的是道德感应人间道德,使得守住佛法的根本。用实际修佛法实际守戒律来感应众生,实际的修行守戒律其实真的不是那么关乎于物质。哪怕是重的不

第二十二课 七众与戒律佛门行者,不出七众,所谓七众者:即一、比丘,二、比丘尼,三、式叉摩那,四、沙弥,五、沙弥尼,六、优婆塞,七、优婆夷。比丘为出家男子受具足戒 (1) 者之称。含有三义:一、乞士义、

学佛发菩提心当护国为教,行住于国家当护国土。国家安乐佛法兴隆,众生安乐发心最终。护国为教的同时也要护持心王,心安住于戒律安住于菩提所行才能安乐行。原标题:华平法师修行法语开示转自微信公众号:此处当观

赵朴初答:最初主要是戒律问题上的争论,但是两派为学的精神不同是其主导原因。上座部严格持守戒律,致力于修习禅定,注重自己内心的修持。大众部则广学多闻,致力于弘传教法,注重接引群众。这两种不同的精神,不仅

赵朴初答:简单的说:戒律有声闻戒、有菩萨戒,这里所讲的律宗,是依声闻律部中的《四分律》,由终南山道宣律师一系所立的律宗。就戒条戒相说,有五戒、十戒、具足戒之分。五戒是出家,在家佛弟子共持的戒;十戒、具

前言凡是佛教的道场必须有戒律,尤其娑婆世界佛教的道场,更应遵守本师的戒律,使道场道业住世长久。任何有情众生,或修行大师们仍切记此要点,不然因果自负、果报自受,纵使百千万年因果业仍是存在,在等待机缘成熟

昔白居易为杭州太守,谒鸟窠禅师。问曰,如何是佛法大意。答曰,诸恶莫作,众善奉行。此恶字,通身口意。无明四十一品,等觉大士,尚有一分无明未破,三德[1]未圆,即是其恶。又九法界皆为恶。佛法界为善。所以此

需要戒律的十个理由佛陀每次宣说戒条前,首先要阐述制戒的十种利益,然后才是关于戒条的具体内容。这十种利益,也就是十句义。具体内容为:第一、摄取于僧。这是总的原则,即以戒律、制度管理僧团。当然,制度要靠人

问:师父好!佛法里面经常说到空性,说一切都是空的,甚至很多时候一些理论也是为了帮助我们去理解空的核心道理。那么,如果一切都是空的,那那些约束人的种种清规戒律存在的意义是什么呢?还有一个问题,比如像今天

在家居士戒律问答问:对在家居士来说,需要受持哪些戒律?济群法师答:作为居士来说,五戒是最基本的戒律。此外还有八戒,是在家居士体验出家生活的戒律。关于五戒、八戒的内容,圣严法师在《戒律学纲要》的五戒十善

这次峨眉山传戒,因缘很殊胜,在全省来说,是四川省佛协第十次传戒,在峨眉山来说,是解放后几十年来的第一次,因缘很殊胜。峨眉山是普贤菩萨的道场,举行传戒法会意义更有不同,你们有机缘在这里受戒,这是你们过去

智海法师答:吸烟,我们是不允许吸的,好像僧人戒律当中没有规定,但是有没有相应的呢,比如我们这种五辛,吃肉吃五辛,这些扰乱心性,断大悲种性,我们修学菩提道,这些都是根本。所以,菩萨戒里规定食肉、食五辛,

举一个例子,中国传统文化,一直以来都给我们一个约束,即:男主外,女主内。这个已经约定俗成,如果违背了这个规则,那你就觉得男的主内,女的主外了;男的就变得低头丧气,女的就觉得提心吊胆。虽然她成功了,优秀

问题:顶礼师父,请师父开示无诤!我们说无诤与佛教的戒律、世间法律制度之间,怎么样协调统一呢?请法师开示。阿弥陀佛!慈法法师:一切诸佛证得无上菩提,他都完成了二种受用,就是自受用与他受用。自受用、他受用

禅修的好处太多太多,真的是说不完。自己曾经写过一篇日记就叫《禅修好处说不完》,在日记里面自己也说了,不要说远到看不见的好处,光是眼前的就有很多。比如,我们进行禅修的时候,自然不会感觉到孤独寂寞,为此还

问:为什么要重视戒律、尊师重道?黄念祖答:十月五日大示敬悉,只以注经事繁,复以问题难答,是以迟迟。议论人师,于礼有违,事关密法,焉能不辩。兹为两全,故舍人而专论事。(一)密教极重戒律,在大法灌顶坛中,

佛说目连问戒律中五百轻重事经 卷上失译人名今附东晋录五篇事品第一如是我闻一时。佛住王舍城迦兰陀竹园。是时目连从坐而起。白佛言。世尊。我今欲有所问惟愿世尊。为我演说。佛言。善哉汝所问者。能大利益无量众生