太虚大师:般若波罗密多心经讲录

2025-05-25 09:39

──十年冬在杭州省教育会讲──

今说此经,先说经题,次说经文。经题即般若波罗密多心经八字,先分说,次贯通说。分为四:一、般若,二、波罗密多,三、心,四、经。

一、般若:梵音,译曰智慧。今仍用般若者,古人翻经,有五种不翻,此即尊重不翻之例。又因世间所称智慧,非纯善的,佛菩萨之甚深智慧,离过绝非,体性清净,圆明寂照,不可思议,迥非智慧二字所能赅括,故仍用梵音。今欲明般若之义,以横竖二说发挥之。横说为三:一、文字般若,二、观照般若,三、实相般若。

一、文字般若:凡名相皆谓之文字,而万法无非名相也。可分为二种:一、显义理的,凡以名字语言诠表一切事物之意义者属之。二、显境界的,凡人心之思想观念,变现一切境界之相状者属之。依此二种文字所发生之智慧,是为文字般若。若依精义说,则从佛菩萨所遗圣教之文字而发生之清净智慧,乃谓之文字般若,亦称真教般若。二、观照般若:显现义理境界者为文字,而能观察照了一切文字者,则为观照,文字所显之义理境界差别无量,而观照亦依之差别无量,故所取之境即文字,能取之心即观照;如实了知所取之文字本空,而能取之心亦不可得,是为观照般若。若依狭义言,则依圣教所明之理,向现前身心境界,微细体验观察,所行与所解相应,乃谓之观照般若,亦称真慧般若。三、实相般若:所观之文字,与能观之观照,皆从心体同时变起,体本空寂,境自如如,只因无明覆蔽,不自觉知。能于一切文字境界,微细观照,豁破无明,如实了知能所本空,脱然无住,而显现无相实相真常圆明之本体,是为实相般若,亦称真理般若。

以上三种般若,即依心之三分而立。图示于下:

昔者、陈那菩萨说三分唯识:曰相分,见分,自证分。此文字即心之相分,观照即心之见分,实相即心之自证分。马鸣菩萨说心真如相示大乘体,心生灭相示大乘自体相用:此实相即为心之本体,文字为心之相,观照为心之用,皆从心体上现起,起必同时,虽有起灭,体自圆明。譬如大圆镜,映现万象,所现之影即文字──相分,能映之光即观照──见分,自性明澈之镜体即实相──自证分。以是可悟吾人现前一念心中,本具足三种般若,但能觉照,即得现前。

竖说亦分三:一、加行般若,二、根本般若,三、后得般若。

一、加行般若:初闻佛法,但有理解,日用境上,未能实现,须修习观行,始能相应。观行功深,欲求观证实相,当起加行,修四寻思观:一、观一一法但是名,不见名言有实义。二、观一一法但是义,不见实义有名称。三、观一一法但是自性,不见法性有差别。四、观一一法但是差别,不见别有所依之自性。依此四观,寻求推思于一切法,而如实了知一切法唯心所现,无有自体,是为加行般若。广说见瑜伽师地论第三十六卷。二、根本般若:加行功极,能所空寂,心境销亡,证心实相,是为根本般若。三、后得般若:从根本般若自体显现,觉行圆满,成就无上正等正觉,是为后得般若。──以上六种,略明般若二字所含大义竟。

二、波罗密多:梵音,波罗者,彼岸义;密多者,到义;译曰到彼岸,或到究竟。到彼岸有比喻义,如过渡者,乘舟筏由此岸到彼岸,以比吾人乘般若船,渡出生死流,到涅槃彼岸也。究竟、有成就、圆满、永久之义。世间万事,如谋衣食、研究学问等,凡不能一得永得,一了永了者,皆不能谓之究竟。俗谓到死便休,是以死为究竟,其实身死心不死,又受轮回,仍是未了,亦非究竟;不死之心,即成唯识论卷三所谓阿赖耶识流转五趣四生也。故知世间一切有为无常之法,无有能到究竟者。必须依教修行,亲证实相,方得谓之究竟;即经文所谓究竟涅槃及阿耨多罗三藐三菩提是也。

三、心:心之一字,广解无边,实叉难陀译华严经十地品云:三界诸法唯有心故。二十唯识论说之甚详,文繁不述。兹浅略言之,分二种说明:一、明了分别之心,二、总持精要之心。

一、明了分别之心:此心之义,略有四种:一、肉团心,此属身根所摄,乃八识将身根摄为自体,令发觉受,虽似有知觉,实是物质,无明了分别之作用,不可谓心。二、思虑心,心之见分,缘前境发生观察思念,人以为心;然境现则有,境灭还无,自体不能成立,但是心中所现起之作用,而实非真心。三、集起心,谓集积万法之观念,遇缘而现起者也。如吾人以前所闻见之事物,纵远隔数十年,偶一忆及,如在目前,即此心之作用,属第八识。虽能含藏万法影像而不遗失,然起灭无常,究非心之本体。四、真实心,即圆觉妙明真实心体,常住不变,平等周遍,非思虑集起而能现起思虑集起,非一切法而能变现一切法。

二、总持精要之心:此心之比义,如肉团心为人身之主宰,故谓之心。般若经六百卷,此经能总持其精义,故谓之般若波罗密多心。又大藏经文义广博,此经总摄无遗,故亦可谓为群经之心。

四、经:梵语修多罗,译为契经,契理契机之圣教也。契理则无颠倒错谬,契机则能开悟他人。又言法本,谓法之本根;佛菩萨之自证智慧,清净真实,契合正理,从此流出契合群机之言教,可为一切众生之轨范。汉文经字,训常、训法;常则契理,法则契机。法有轨持之义,以轨解持义,使不失故。

次、连贯说明:经之一字为通题,佛经及其他各教之经典皆用之,在三藏中通于经藏。般若波罗密多心为别题,不通余经故。而般若波罗密多,又为别中之通,般若部经通用故;心为别中之别,专属此经故。般若波罗密多,有二义:一、波罗密有六;曰施、曰戒、曰忍、曰精进、曰静虑、曰般若;此拣别施等五波罗密,惟是般若之到究竟彼岸。二、般若自体,即究竟彼岸。般若波罗密多心,亦有二义:一、般若波罗密多之心,能总持般若波罗密多之广义故。二、般若波罗密多即心,是心之本体自相故。般若波罗密多心经,亦有二义:一、般若波罗密多心之经,此经文字,能诠般若波罗密多心,表显实体故。二、般若波罗密多心即经,凡有文言,皆是实相,经之全体即般若,般若之全体即经,总持万法而当体空寂,无能诠所诠故。

以是可知般若波罗密多心经,即无相实相常住真心之自体。此经所说蕴等诸法,即所以显示此心,而诸法当体空寂,惟心所现,则全体即是此心,故名般若波罗密多心经──以上说经题竟。以下说经文:

观自在菩萨,行深般若波罗密多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

此一段为结集此经者叙述此经之缘起。第一句叙说经人,第二句叙所修法,第三四两句叙所证果。明此经所说非从他闻,非虚妄理想,乃观自在菩萨从自证境界所流出之言教也。

玄奘译观自在菩萨,旧亦译为观世音菩萨。观、即观照之观,非专属眼之功用,乃通于心之作用之总相,如观念、观想、观察等。自在、谓自体常存在,梁译大乘起信论说真如自体云:自在义故;法藏疏云:不复循环诸道,生死长缚也。实叉难陀译华严经十地品说八地菩萨有十种自在,离世间品说菩萨摩诃萨有十种自在,文繁不叙。兹略说二义:一、有自体,二、常存在。世间万法,不外色心,色属物质的,心属精神的;就物质的观之,凡所有物皆和合生,能和合者亦和合生,辗转分析至于极微,皆无一定之体相可得,且或分或合成坏无常。就精神的观之,举心动念,必藉众缘,随缘生灭,刹那转变,吾人觉有能思量计度之心常时存在者,乃念念相续而成;如以一星之火迅速旋转,视之如轮,乃因星星相续,目迷妄见,实无轮体。故知万法皆仗因托缘而生,惟是和合相续之假相,都无常住之自体。如是观察,万法皆空,所观之法既空,能观之心亦寂,能所不生,真体斯现,圆明寂照,非色非心。万法无不从此流,亦无不还归于此,离一切相,即一切法,则法法无非自体,人人具足圆成。现起非生,销亡非灭,世间相常,是名自在。能所不二,惟一真心,故摄所归能,自在即观;摄能归所,观即自在。行解与之相应,是名观自在。

菩萨,即菩提萨埵之略称。菩提译觉,萨埵译有情或众生──有生命人格的意义,而不限于人类。合说有三义:一、觉悟的众生,二、能以自觉觉他众生,三、上求觉道,下度众生。观自在菩萨,谓观自体常在而得觉悟之众生。上四字表德,下一字表人格也。

行深般若波罗密多时:行、功行,修证义。深对浅说,有澈底义。时、分际义,表修证进趣中之某分际。六种般若皆能为究竟到彼岸之远因,故皆可谓之般若波罗密多。然文字般若仅当闻位,观照般若当思修位,咸未能澈证心源,故浅;实相般若当于证位,真心本体澈底现前,对前二说名为深。此句谓修证功深,澈底达到实相般若之时也。

照见五蕴皆空,度一切苦厄:照见,不假寻思,当下明了之义。五蕴,即色、受、想、行、识,广说见世亲大乘五蕴论,玄奘译五蕴,旧译亦名五阴,蕴、积聚义,阴、覆蔽义;谓积聚身心,覆蔽真性也。空、但遮五蕴虚妄,非谓实有空相虚空等。度、超过远离义。苦厄,逼迫为性,略有三种:一、苦苦,处逆境时,惟苦无乐。二、坏苦,处顺境时,暂受快乐,然欢娱易尽,好事多磨,虑乐失坏,悲感斯生,故仍是苦。三、行苦,处常境时,不苦不乐,但依正无常,刹那变迁,身心不安,是为行苦。依苦境言,复有八种:一、生苦,报得身体曰生,迫于业力不能自由故苦;且诸苦皆依此身而有,故生又为苦本。二、老苦,三、病苦,四、死苦,五、求不得苦,六、爱别离苦,七、怨憎会苦,八、五阴炽盛苦。不了五阴非实,依此身心起惑造业,复感未来生因,故五阴炽盛,又为生本也。以上种种苦果,推究其原,皆依托于五蕴,今以般若光明,照破五蕴当体皆空,故依五蕴而有之一切苦厄,无不超脱远离。此二句乃观自在菩萨依般若波罗密多亲证之现量境界,以下即将此境界显说密说,方便教示,普益群生也。

舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。

舍利子,梵语舍利弗。弗、译子,母名舍利,子以母名,故曰舍利子。在佛小乘弟子中,智慧第一,今说大乘般若波罗密多,故呼其名而告之。

佛说三性:曰遍计所执性,依他起性,圆成实性;处处经中有之。此一段明依他起性,显说五蕴体相本空也。欲穷其理,当先明五蕴。

观上图,五蕴皆有为法摄;色属色法,为物质的现象;余四属心法,为精神的现象。今就色蕴说明当体即空之理。色蕴以质碍为体;故成唯识论称为有对,有对者,有碍也。百法明门论曰:色法略有十一种:眼、耳、鼻、舌、身五根,色、声、香、味、触五尘,及法处所摄色也。姑就色尘言之,其相状约有三种,而与表色相反者,另称无表色。图如左:

以上略说色蕴之体相,究其原质,不外地、水、火、风。地者坚相,分析可使失其坚;水者湿相,分析则变成气体;火属热力,心不觉时热相即失;风相轻动,依三大显。如是分析推求,四大相无自体,则依四大为种之色法,自然当下销亡,即相非相,说名为空。性色真空,故曰色不异空;性空真色,故曰空不异色。真色无色,故曰色即是空;真空不空,故曰空即是色。复次、色是假相,空是假名,虽有名相,都无实义,故曰不异。法无自体,惟心变现,故法相即是心相;空无体相,遮法名空,故空名即是法名;名相所依,惟一真实心体,故曰即是。不异、故离一切相,即是、故即一切法。离一切相即真谛,即一切法即俗谛,双遮双照即中道第一义谛。故曰:因缘所生法,我说即是空,亦名为假名,亦名中道义。

受以受领为体,想以想相为体,行以迁流造作为体,识以明了觉知为体;四者之中,识为心王,受、想,行为心属。乃因不了色蕴非实,领受前进,分别思量,更加造作,结成识种,辗转轮回。今所对之色蕴既空,则能对之四阴何有。亦复如是者,言受不异空,空不异受;受即是空,空即是受也。余类推。

舍利子!是诸法空相:不生不灭,不垢不净,不增不减。

此明圆成实性,正说离相实相自在心体也。诸法,包括世出世间有为无为一切法。本来平等真实,无诸差别,即相非相,故曰空相;空而不空,万物齐现,故又曰实相;即出生诸法,照了诸法,自体常在之本觉真心也。生灭、垢净、增减,皆世俗之假相。此自在心体,圆寂常住故不生,不生故不灭。离一切相,不可染污,故迷时不垢,不垢故悟时亦非净。平等周遍,生佛无异,故在圣不增,在凡不减。是故空中无色,无受想行识。

自此以下至无智亦无得,明遍计所执性,说五蕴法相及集起之眼等诸法皆无自体,以破我法二执,反显真心也。

是故空中,承上文谓诸法空相之中,诸相非相,惟一真心,则五蕴等法,全体即真,离诸差别,故曰无。此四字直贯至无得句。

世人不了真心,妄执色身为我,贪求名闻利养,造种种业。然试加观察,身由四大合成,地、水、火、风,性相各异,何者是我?发毛爪齿,皮肉筋骨,浓血汗液,粪尿涕唾,三十六物,以何为我?如皆为我,则成多我,若指一为我,余为谁何?若谓和合之影状为我,则幼少壮老时时变迁,应以何时之形状为准?且新陈代谢,消化不停,饮食进口,即与全体和合,则鱼肉菜饭皆成为我,宁有是理?种种推寻,求我不得!人将转计曰:所谓我者,非指肉体,我能受苦受乐,是能受者,方可为我;遂舍色蕴而计受蕴。然受因境有,境之违顺无常,受之苦乐不定,苦受为我耶?乐受为我耶?不苦不乐受为我耶?未受之前,与既受之后,又以何者为我耶?推想至此,又转计曰:我能想相分别于万法,此能想者,当然是我,于是复舍受蕴而执想蕴。但想依受生,受既无常,想岂真实?于是复转计曰:想是虚妄,不可谓我,今吾人之行为造作,事实昭然,应是真我,而行蕴之执起,谓人作善作恶,其能作者为我;不知善恶亦因想相分别,相对立名,无有定实,所作既妄,能作岂真?如是推求,了知色、受、想、行皆与我无涉,遂以此明了分别之心,能知四蕴非我者为我,而识蕴之执起。但能知之心,必依所知之境,所知之四蕴既空,能知之识阴何托?故知识蕴亦复非我。此总说五蕴皆空,破我执也。人无我之广说,见瑜伽师地论卷六,成唯识论卷一,辨中边真实品,显扬圣教论成善巧品,成定品,学者当遍阅之。

无眼、耳、鼻、舌、身、意,无色、声、香、味、触、法。无眼界、乃至无意识界。

此根、尘、识界,凡圣共有之法也。眼、耳、鼻、舌、身、意名六根,有二种:一曰浮尘根──粗色根,眼、耳、鼻、舌、身外现之形状是。二曰胜义根──净色根,依浮尘根而能发生见闻觉知等功用者是。意根者,谓七识,专执八识见分为真我,致成我执。由我执发生意识,而见有万法,故六识以七识为根。前五根属色法,意根属心法,皆依托于五蕴。五蕴既无,故六根亦无。

色、声、香、味、触、法名六尘,有动摇、染污二义;谓色声等生灭变幻,染污六根,障蔽真性,彼微尘动摇不停,染污成空也。眼所见者曰色尘,耳所闻者曰声尘,鼻所嗅者曰香尘──兼香臭二义,舌所尝者曰味尘,身所觉者曰触尘,意所分别者曰法尘;皆对六根现起,六根既无,故六尘亦无。

六根、六尘、六识──眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识──名十八界。界有二义:一、种类义,十八法在八识中,各有种子,功用势力不同,各现差别之法故。二、界限义,根尘识三,同时作用,而各有界限,如眼见色时尘为所见,识为能见,根为识所依托而生见,性各不同故;根尘相对,识生其中,成十八界。根尘俱空,识无所托,界云何存?故曰无也。

无无明,亦无无明尽;乃至无老死,亦无老死尽。

此十二因缘,缘觉所修之法也。广说见实叉难陀译华严经十地品之第六地。因缘亦名有支,谓因果不亡故。亦名缘起,谓世间生死流转之法,皆此十二支所缘起故。

无明、不明也,不明本理,曰迷理无明──根本;不明现事,曰迷事无明──枝末。因不知实相离相,妄见世界身心以为实有个体,而生心取着,多方造作,则成行业,故曰无明缘行,犹言无明为缘而起行也。此二支为过去因。众生初死,无知无觉,前业发动,牵引受报,则生识;此识入胎,谓之名色;六根既具,谓之六入;生后触境曰触;触而领纳曰受;此五支为现在果。领受前境,仍迷不觉,执有能受所受,分别憎爱,曰爱;贪求所爱,厌弃所憎,曰取;爱憎取舍,造作不停,则有业种,故曰有;此三支为现在因。复招未来之报曰生,有生则有老死;此二支为未来果。以上十二因缘,因果相生,循环流转,为生死轮回之本;故曰:无明缘行,行缘识,乃至生缘老死。此为凡夫之流转法,缘觉乃能知还灭法。还灭法者:若欲解脱老死之苦,须不受生,不生须不有,不有须不取,不取须不爱,不爱须不受,不受须不触,不触须六根不为六尘所入,不入须空名色之五蕴,空五蕴须空业识,欲离业识、须空业行,欲空业行、须破无明,欲破无明、须明真心。真心显现,则理事圆明而无明灭,无明灭则行灭,辗转乃至老死灭;故曰:无明尽乃至老死尽。但必有生死,然后有解脱,真实心体,本离生灭垢净,焉有无明等法可为解脱者?故曰:无无明尽乃至亦无老死尽。

无苦、集、灭、道。

此四谛法,声闻所修之法也。谛、审实义,谓苦等四者,义理真实故。三界、六道,惟苦无乐,此理真实,故曰苦谛。集、聚集义,由惑造业,集起依正二报,为苦之因,实无他因,故曰集谛。欲脱苦果,须断集因,集断苦离曰灭;集因苦果,实可断灭,故曰灭谛。欲灭苦集,须依能灭之道;如实修行,修行功深,实能灭苦,故曰道谛。佛因众生迷成苦果,乃说四谛法以对治之;悟苦本空,全体即真,病去药亡,谛于何有?故曰:无苦、集、灭、道。

无智亦无得。

智、谓三乘能证之圣智,得、谓三乘所证之涅槃。本来菩提涅槃,故今无得无证。复次、布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,谓之六度,乃菩萨所修之法,此单言智者,举一例诸也。为求圆满菩提而修六度万行,然随缘成事门,则有能修之智与所得之果,而实际理地,烦恼即菩提,生死即涅槃,本无烦恼,岂有断烦恼之智?本无生死,岂有脱生死之涅槃?故曰无智亦无得。自无眼耳鼻舌身意至此,破法执也。法无我之广说,见解深密经一切法相品,无自性相品;辨中边论辨相品,辨真实品,辨无上乘品;显扬圣教论成无性品,成唯识论卷一,学者当遍阅之。人法双亡,真体自显,如淘沙取金,虽不识金,但去其沙,真金自现,故下文曰:以无所得故,依般若波罗密多。

以无所得故;菩提萨埵,依般若波罗密多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

凡夫执有,故有世界身心可得;二乘执空,故有界外涅槃可得。然得与失对,有所得必有所失,如手本万能,若持杯不放,自谓为得杯,则成持杯手,不能持他物,是所得甚少,而所失反多。今以般若波罗密多,照见诸法皆空,则法无所得。空即诸法,则空无所得,所得既无,能得亦寂,能所无寄,体自灵明,不取一法,不舍一法,故能圆应万法,无欠无余,是即般若波罗密多心之自体相用。行解与此相应,任运随缘而不迷背,谓之依般若波罗密多。

挂、网罩义,碍、阻滞义。一时惊骇曰恐,常存畏惧曰怖。未证实相,妙明真心为无明所覆蔽,如被网罩,触途成滞,取着万法,得失纷陈,患得患失,恐怖乃生。依般若波罗密多,则心境一如,于法自在,故无挂碍。不为身所挂碍,故无老病死之恐怖;不为法所挂碍,故无患难得失之恐怖。

颠倒、错误、相反义。梦想、犹言梦境,一切境界皆由心想生,故曰梦想也。吾人睡眠,昏迷不觉,渐入梦境,则见万法亦如醒时,亦能受想造作,忧喜恐怖;遽然惊觉,人境俱空,始知是梦,往往爽然自失。故梦中有二种颠倒:一者以虚为实,二者忘却本人。吾人现前身心世界,皆因无明昏迷所现幻想,妄执为实,更加造作,转复昏迷,从迷入迷,相续不觉,忘本真心,与梦中之颠倒,无二无别。依般若波罗密多,则无明惑破,虚妄相空,如人梦醒,求梦中境了不可得,故曰远离颠倒梦想。

涅槃、梵语波利匿缚?口男,波利者圆也,匿缚?口男言寂;旧云涅槃,音讹略也;今或顺古,亦云涅槃。译义繁多,略举梗概。一、译灭,离妄义。一、译寂灭,体性寂静,已灭妄相义。一、译不生不灭。以上三译,皆未尽涅槃之义。唐玄奘法师译为圆寂,圆满寂静义,谓具足无量无边最极清净自性功德,无不圆满曰圆,万法流动变迁而体常寂静曰寂。此义较为详尽,盖圆明寂照之真心,变现万法,万法无体性,而皆是真心之本体,原无生灭昏动,即是究竟涅槃。若小乘涅槃,乃厌弃三界,离生死烦恼,求得安乐处,非圆明无住寂灭常住之涅槃,故非究竟也。

金刚经云:应无所住而生其心,此言无所得,即无所住也。无所得则无所不得,任运随缘,如如不动,即依般若波罗密多,即生其心也。无住生心,故心无挂碍恐怖,而颠倒梦想究竟远离,到究竟涅槃之彼岸也。又无所得者,成唯识论说修习位云:无得不思议,是出世间智;舍二粗重故,便证得转依。究竟者,成唯识论说究竟位云:此即无漏界,不思议善常,安乐解脱身,大牟尼名法。

三世诸佛,依般若波罗密多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

三世、谓过去、现在、未来。诸、言其多也。佛、梵语佛陀,译觉者──不曰觉人而曰觉者者不拘人类故,谓自觉觉他觉行圆满也。惟佛可称觉者,因菩萨以下皆带迷故。得、因修证功满,由始觉契本觉,始本不二达究竟觉──始觉、本觉、究竟觉,广说见大乘起信论──名之曰得;实则得其本得,非得不得,与圆满菩提归无所得无二致也,阿译无,耨多罗译上,三译正,藐译等,三译正,菩提译觉;阿耨多罗三藐三菩提,谓无上正等正觉也。正觉,拣凡夫外道,虽亦有觉悟,邪妄不正故;正等拣小乘,虽属正觉,但专求自利不顾众生,非平等普遍故;无上拣菩萨,菩萨发心,自度度他,虽是正等正觉,然无明习气未尽,犹有上位可证,非无上故。

自无智亦无得以上,说自证境界,因行深般若波罗密多故,显真离妄。自以无所得故至此,广引诸佛菩萨皆因妄离真显故,依般若波罗密多,成就无上清净转依,以明此经为殊胜总持也。

故知般若波罗密多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒;能除一切苦,真实不虚。

咒、梵语陀罗尼,译总持;谓总一切法,持无量义,一文具足一切文,一义具足一切义故。咒是总持之一种,有不可思议力用,因说咒人愿力之加持,感应道交故。神、变化不测义,谓有神妙不测之力用,能令受持之者,得大解脱,成就不可思议功德,故曰大神咒。能破根本无明,显露真心实体,故曰大明咒。能总持无量法门,直趋无上觉,故曰无上咒。无等等者,等于无等之义,无等、谓无可与等;真如法性,平等圆满,万法皆依之为本体,故无与之相等者,然诸佛得无上正等正觉时,觉满真如,智如正等,无欠无余,故曰无等等咒。

真实不虚有二义:一、能究竟离妄故;诸法如实空,非色非心,无修无证,则无分段变异二种生死──分段生死,不思议变易生死,广说见成唯识论卷八──故能永除苦本,真实不虚也。二、能究竟显真故;诸法如实不空,即色即心,而般若波罗密多之自体常在,真实不虚也。又真实不虚四字,简言之,即真如二字。成唯识论卷九云:真谓真实,显非虚妄;即此第一义也。又云:如谓如常,表无变易;即此第二义也──以上显说竟。以下密说。

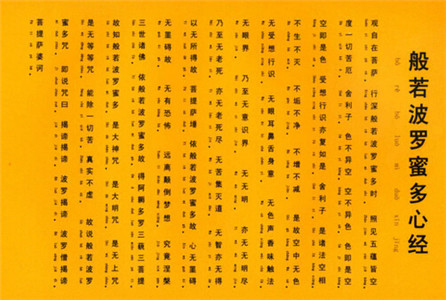

故说般若波罗密多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

咒属五种不翻中之秘密不翻,不能依文解释,兹但说明不翻之义。一、前文为显说般若,乃方便开示,至于亲切证到之实相现量,则非文字语言所能尽显,乃以无意义之音声表之,故为秘密不可翻。二、平等文字,皆有一定限量之意义,咒则无一定意义,而具足一切意义,强为训释,必有得一漏万之失,故不翻。三、如军中符号,但有作用而无意义,故不翻。以上三端,略说不翻之故。然必需稍明其义,亦可比量而知;盖显密无二,咒义即经义。惟文愈简而义愈深,故此经为诸法之总持,此咒又为此经之总持也。偈曰:显说密说,不离不即;是观自在,智波罗密。(倪德薰记)(见海刊三卷五期)