太虚大师:论哲学

2025-05-22 12:26

论哲学

──四年在普陀作──

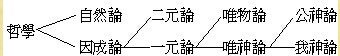

哲学之名,制于挽近,或曰当名爱智,亦近于中华所云道;要以说明宇宙现象之实体──亦曰实在,或曰本体──,建立自他生化之常性,谓之曰哲学耳。前句成物相论──即宇宙论──;后句成神我论──即灵魂论,与数论所云神我亦稍异──。亦可由前句解决世界问题而或世界观,由后句解决人生问题而成人生观。然立说者种种不同,或取前句而弃后句,或取后句而弃前句,或前句后句并存而无别高下,或冒假名而综计前句后句,或主前句而以后句为从,或主后句而以前句为从。依佛典言之,则前句为意识妄想分别之达磨我见,后句为意识妄想分别之补特伽罗我见。从达磨我见而计之,则乾坤──亦曰质力──不灭而实在有物;从补特伽罗我见而计之,则品类流行而常持有神,皆属乎偏计所执自性者也。今试就学者于哲学之普通分类法而如次述之:

自然论、因成论二名,乃吾依其意义以立之者。别究现象生化之元者,谓之因成论;直从生化现象而言者,谓之自然论。然为学者本欲究明自然现象之因,故今先从因成论所开出之二元论说起。

二元论之立说,以无论在何时何处,当有不可见闻嗅触、必可见闻嗅触──二种特殊现象,前者曰精神现象,后者曰物质现象。现象既然,实体亦必如是。精神唯得变发精神现象,终不能变发物质现象;物质唯得变发物质现象,终不能变发精神现象。遂计二者体性绝异,各别独自常存实在,故说明万有,全由此二种各独之存在者变成。而自然论驳之曰:既云二者各独存在,复何缘得变成二者相和合之万有?征之吾人,固无时无处不有身心互应之情事,奈何于此乃无所说明乎?一元论者亦驳之曰:必有统一之解说为究竟,方名哲学;并立二异体性各独存在,未足为哲学之究竟论也,于是一元论起。

案:二元论亦有二别:其计实在常存之神有人格者,则若基督教是。盖基督教亦二元论,彼本计神外尚有物质之存在,特此大地群生,则由彼神取物质及自精神以成者耳。不计人格者,则如上所明,为一类哲学者之说。

次述一元论所开出之唯物论:唯物论之立说,则以观析推究之极,唯有物质及物质之运动,遂计物质之本体曰原子,万有乃原子和集构成之各各机械。生活灵化,基于物质组合作用;虽人之意识精神等,亦祇是物质纤微之活动功能。物质组成之机体破坏时,所谓意识精神即归消灭,无别存在。故真正常存实在者,决唯物质原子。此大抵为科学者所主张。其余哲学者驳之曰:科学中不变之大律──或曰公例、法则、原则、定理──,言其形虽如何变化,其量虽永久不可增减。今谓精神由原子和合所变成,则此精神亦应有定量而不得增减!顾物体之破坏,又祗许物质之原子存在,不许有精神之原子存在,不已自违其法则乎?又本言物质者,指其为见闻嗅尝触所可得也;本言精神者,言其体虽有而无可见闻嗅尝触也。此义若坏,则物质与精神无可区别,何所依据而立唯物论乎?此义若在,今言精神为物质所变化,物质既变化为精神,则于物质不得不有所减,而又违定量不可增减之例矣!且科学全建筑于因果律,舍因果律则科学不能成立。然因果律实唯意识中之观念,故科学者谬托唯物,其唯物论初未成立也。自然论者亦驳之曰:彼以原子为究极之实体,则各原子皆宜独自存在动作,然事实中初不能有,所有必互相关系调和者。唯物论者任用如何方法,终不能征验各原子独自存在动作,则所计原子且未得成立,况计为实常体性乎!唯神论亦驳之曰:彼谓有物质而后有精神,未知有精神始得认识物质存在耳!于是唯神论起。

次述唯神论──他书曰唯心论──所开出之公神论:

案:公神论一名,亦吾依义而立,诸书或曰绝对唯心论,或曰宇宙唯心论,观下论文,其义自见。

公神论之立说,以精神不能自物质说明,谓物质之存在与否,必由精神之所认识。命人曰有机物,亦必以有感觉,始得认识其感觉为有机,然感觉乃无形之精神而非形质也。故认识之种种物体事相,无论其为世宙,抑为界宇,莫非精神所认识之种种精神感觉而已。是以凡存在者唯有精神,精神外且不能有物认识,矧认识其为存在否乎?故精神绝对而无外者也。然精神究何所存在?有存于人,有存于动物,有存乎不属动物之物,究极乎常存实在之精神,则明通公溥而无别者也。然其余学者驳之曰:若所认识为精神之感觉,复何因而起感觉乎?若起感觉不待乎因,复何故不恒起浑同成错乱之感觉,乃认识之有间断与差等及条理乎?自然论者亦驳之曰:既唯有公溥之精神,则宇宙万有之物质现象,果遵何道、得由无形生出有形而存在乎?若由无形精神中突然而忽有形物,抑何无理之甚!我神论者亦驳之曰:若吾人于自他内外一切不分,此所谓常存实在之宇宙精神,果谁为认识之者?无认识者,则亦一不得认识之物耳!于是我神论起。

案:公神论亦有二别:如竺干古吠檀陀教所云大梵天神──或云大净婆罗门──,含有无别无外一大人格之意,亦属绝对之神论也。今所述公神论,则与新吠檀陀教之泛神义、及欧洲之泛神派哲学,大致相同。

我神论──他书曰人格唯心论,亦可曰主观论、意我论、意志论──之立说,依前公神论而斥除其不可认识之绝对精神,唯以吾人自我之意识,为出发一切现象之常存实在根本。谓吾真知者,唯自我精神所得之直觉及所成之主观,凡客观之现象,唯由主观认识而得存在,都无独立存在实体。所谓自然界之经验,亦观念与感觉而已,终不出自我精神外,出自我精神外,不得认识一物之存在也。且吾人决无能出自我精神以外之理者,故横宇亘宙,实在常存者,惟自我之精神而已。自然论者又驳之曰:若依此论,应唯许我一人存在,自我以外之人格亦一切否定,则人伦、人情、人群等概是幻影,道德、政治、宗教、学术都无意义。持此论者,亦自知过偏激也,乃谓他人格之存在,可由自我类推而许其存在,然则亦可由之类推及一切动物,以至植物无生机物,无不知其精神而许其存在。本祇认自我之存在,卒乃不得不认他人格及万有之存在,论据已先摧动矣!抑又何故对相别之人格,于客观界竟有同一人类之现象入观念中乎?人类各人格、各自观其自造之天地形物,复何故互相齐等乎?此虽有由社会习惯等说,终未能充足解决诸疑难,于是反转归入自然论为完极。

云何反转归入自然论──此自然论,他书或曰一元二相论,或曰并行一元论,今高等之哲学,皆依此基础,玆述之亦有微异耳──为完极?从我神论依次回视自然论诸驳,已知之矣,兹再略说明之。其不许常存实在唯自我精神,将我外一切为梦幻,而用其类推法,认他人以及万有各各自我精神之存在──案此即泛神论──,则成我神之公神论;就其会归处言之,且同公神论矣。然无形之精神,如何得发生有形之物质?在公神论犹难解决。乃还用驳唯物论时所云:存在者唯相互关系调和之事实,及驳二元论时所云:吾人无时无处不有身心相应之事实,即取此事实唯一常存实在,而用以精神物质为此亦常实所现之二相,亦以精神物质玄纽之体性为此一常实。借庄生之言以明之:前者曰无谓之而然,后者曰道行之而成。盖在事实,精神之与物质,各自为因,各自生果,又必相伴而起,相待而成,相合而化,相联而存,故精神物质为二相,而事实为一实。其立生化之常性说,有人问曰:如何精神与物质各自为因果,而又有相关联合之事实乎?答曰:即阳光等及谷种等生化禾稻,可见发生之因实由谷种,转化之缘有待光等。谓唯物者,熟禾稻应不待光等,或光等皆谷种独自所生。谓唯神者,茁禾稻应不由谷种,或谷种亦光等各别能生。然此皆无事实,故事实必各因生果,众缘成化。如是由禾稻之生化,转推阳光等、榖种等乃至存在者,其生化靡不然;亦诸存在者,靡不本由精神与物质并生相化而成,故还并现二相有联合关系也。其立现象之实体说,有人问曰:宇宙之所存在,设非精神,必是物质;今曰精神与物质为一实体并现之二相,所谓究何指耶?答曰:凡存在者,信乎非精神即物质,然颇曾见亦精神亦物质现成之实体存在乎?若欲征之,则人也,动物也,此生物也;至诸星、云、光、热等也,具体之存在者莫非是也。且从未见有能证明绝无物质之纯精神存在;而唯物论者以经验自诩,亦未闻能征所谓纯物质之原子各独存在也。故真正实在常存者,非精神,非物质,而为亦精神亦物质具足之体性也。凡是、观之人生而然,观之世界亦然,故为生化之唯一常性,亦唯现象之唯一实体,分别其平行之二相言之,则曰物质、曰精神耳。

案:此论之立说,直从现事以明,既征现事为实,吾故名之曰自然论。乃依自然之事以成理论,非建理论以解释自然之事者,是以推至终极,还如其初。盖二元论未立之前,此自然理显露久矣!蜂聚蚁游,人情物变,孰非其天倪哉!自然论傥亦返本回原之道欤?又案:核实言之,至自然论始真成立唯物论耳。盖所谓物者,既人生也,世界也;唯物论者所云原子等,则一无征验之空言耳。故高等进化论及所谓实体世界观者,亦皆建筑于吾今所谓之自然论也。过此以往,乃有真唯心论。

又案:吾今所述,本译著中恒见之义,以译文显有简净可观者,乃取铨叙如右。

转衡中华之学,不穷究因成,故其宗唯顺自然。在人则人,尽人之性即是尽物之性,反诸身而起义,故其说不分裂科条,挈厥宏纲,乃有礼论、道经。又胎其魄、兆乎易,仰观之天,俯察之地,近取之身,远取诸物。夫身物则自然之实──犹云众生──也;天者、无形精神,地者、有形物质,自然之实者人,征人既已征一切自然之实。人而天地乎?太极之一阴一阳也;天地而人乎?一阴一阳之大道也;其理盖同夫一元而二相,平行而一元。礼论曰:天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。夫性情者何?人也,亦自然之道也。自、谓其体性,然、谓其业情。业情者、交待而发,不见夫火乎?厥体自热,其业则遇物而?。火之自然然,人之自然亦然,群实──犹云万有──之自然靡不然,故曰自然之道。今独标天命之性,盖以立修教之所宗极,故不取乎物交物之业情。犹夫高等进化论建筑于自然论上,其趋向之鹄,乃密迩乎我神之公神。公神者天,我神者命,在人则为人性──亦得通言人格──,调和万有之化而通之,则为自然之道,虽所归在彼而所依还在此。此者、性情也,自然之道也。故曰:喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和;中也者、天下之大本也,和也者、天下之达道也。致中和,天地位焉,万物──犹云万有──育焉!而修之始乎慎独,慎独者、致中也。致中者、自证乎天命之性也。故自然论必成立乎我神论之后,由我神论而自然论,则所谓致中和而位天地、育万有者也。中者、万有各极其性体而独超对象,和者、万有交兴乎情业而互应成化。中实、和常,同时一处,天地依之而位,故一元而二相;万物亦未始不由天地而育,故并行而一元。道经曰:人法地,地法天,天法道,道法自然。夫道可道、非常道,名可名、非常名,今可道之名之曰人者,依乎人之物质之身,而认识物质之身者由乎精神,而精神又与物质并现乎唯一实常体性,而唯一实常体性则本来自然而然者也,而人亦自然而然者也。故道之即以道其不可道,名之即以名其不可名。人也,道也,自然也,一也。地与天则分别之二相也,而极乎玄之又玄,众妙之门;谷神不死,绵绵若存;亦犹建筑自然论上之实体世界观,以盲冥意志为究竟依归耳。此二皆自然论最高者,中华之哲学,臻极乎是,固海西所传哲学莫能驾其上也!

今更准之佛法,未越金刚四相。四相之惑,最坚最利,最难断除,故喻之以金刚。

净诸业障大士白大悲世尊言:若此觉心本性清净,因何染污使诸众生迷闷不入?佛言:一切众生从无始来,妄想执有我、人、众生、寿命,认四颠倒为实我体,由此便生憎爱二境,于虚妄中重执虚妄。二妄相依,生妄业道,有妄业故妄见流转,厌流转者妄见涅槃,由此不能入清净觉;非觉违拒诸能入者,有诸能入非觉入故。是故动念及与息念,皆归迷闷。何故如是?由有无始本起无明为己主宰,一切众生生无慧目,身心等性皆是无明。譬如有人,不自断命,是故有爱我者我与随顺,非随顺者便生憎怨,为憎爱身养无明故,相继求道,皆不成就。云何我相?谓众生心自证者。譬如有人,百体调适,忽忘我身,四肢弦缓,摄养乖方。微加针艾,则知有我,是故证取方现我体,其心乃至证于如来毕竟了知清净涅槃,皆是我相。云何人相?谓诸众生心悟证者。悟有我者,不复认我,所悟非我,悟亦如是。悟已超过一切证者,悉为人相,其心乃至圆悟涅槃俱是我者,心存少悟,备殚证理,皆名人相。云何众生相?谓诸众生心自悟证所不及者。譬如有人作如是言:我是众生,则知彼人说众生者,非我非彼。云何非我?我是众生,则非是我。云何非彼?我是众生,非彼我故。但诸众生了证了悟皆为我人,而我人相所不及者,存有所了,名众生相。云何寿命相?谓诸众生心照清净觉所了者。一切业智所不自见,犹如命根。若心照见一切觉者皆为尘垢,觉所觉者不离尘故,如汤销冰,无别有冰知汤销者,存我觉我亦复如是。世间众生惑此四相,虽勤修道,终不能成。认一切我为涅槃故,以贼为子,以病为法,是故不能入清净觉──撮略圆觉经第九分──此我、人,众生、寿命四相论,虽是大士修证法性时之细惑,非仅有闻慧诸哲学论所能逮,援而比之,亦略可见。转增说为四相根本,唯一我相,主、一、实、常,名为我相。初二元论,譬如孩稚,虽有俱生无始无明我执,而未能起分别我相观念,不自识知孰为自己,亦无专定萨迦耶见,但顺触受,计以为实,有实之想,无主、常之想。进为一元论,乃有爱取之一、实、常义。然唯物论亦如庸俗愚夫,唯计父母精血遗体之身以为我相,其爱取但及现有而不及后有,有一、实想,无主、常想。公神论始统一三世,然犹未有自主宰义。至我神论,于是主、一、实、常四义完足,而我相极成矣。我神论曰:吾人所真知者,唯自我精神之直觉主观,即云何我相?谓诸众生心自证者之义也。按自然论由我神论增进一层,本内自征知之自我,以推知触受之物,一切各有内自证知之自我;而论一切我时,则各各自我皆入一切我中,遂转我相而成人相。唯内自触观而征知曰证,由触受感觉而推知曰悟,故曰:云何人相?谓众生必悟证者,悟已超过一切证者,悉为人相──此云人相,非专指人类之类名,譬云人格及云物相,遍及宇宙万有,正可谓之宇宙万有相耳──,此即自然论中真唯物论。自然论即以自然为一元,而物质精神为二相,亦以精神物质之平行为自然。抑自然论中进化论,复说物种转辗为缘而恒其变,近乎识缘名色、名色缘体──体指六入──之缘生义;所谓天地与我并生,万物与我为一,则即众生相也。我是天地万物之并生为一者,故我非我而适是彼。天地万物并生为一者是我,故彼非彼而适是我。此众生相,唯由彼推而得了知,故曰:诸众生心自证悟我人相之所不及,存有所了,名众生相。而自然论究极,唯以盲意志为实体,即寿命相,故曰:一切业智,所不自见,犹如命根。夫自然论所取、为万有通性本体,而归向为究竟地之黑暗盲瞽大意志,盖即无始无明行识,一切众生生无慧目,身心等性皆是无明,故人生必不自断命,自断命即非是人生。知起因于无明行识、而结果于无明行识,此在循象数、顺化理之区,亦足云登峰造极矣!顾不知无明行识是病而执为真法,故圆觉之道,概乎其未有闻!(见道学论衡)

(附注一) 原名哲学正观,今依文钞改题。