能弘法师我们汉传佛教和印度的佛教有什么不同?事实上,从教理上是一样的。教理上解脱道的四圣谛、十二因缘、三法印,或者大乘佛法的三大系--性空唯名、法相唯识和真如唯心,这个全世界的佛教都是一致的。讲解脱道

平川彰佛教是起源于印度、发展于印度的宗教,所以似无特地称为印度佛教的必要。后来佛教越过印度边境,扩展至全亚洲,而发展出南传佛教、西藏佛教、中国佛教、日本佛教等各具特色的佛教。这些佛教的发展渗入了各地域

印度原典中的教判比较简略,只举大致内容,没有指出具体经典,有的甚至用比喻说明。《十住毗婆沙论》分难行道与易行道。此论之《易行品》说,在此娑婆世界,欲修六度万行而成佛,此法难行,谓之难行道;信阿弥陀佛

◎ 渥德尔事实上我们有多种三藏。从斯里兰卡和东南亚得到一种上座部(Sthaviravada)修订本的巴利文三藏;从中国得到一种很大规模的三藏,主要是印度原文的中译本;从本藏得到一种与前者类似的藏文三藏

楞严经白话解 第十七卷 第五十章 无色四天与修罗内容提要:无色界四空天:空处定、识处定、无所有处定、非想非非想处定。四种阿修罗:一、属于鬼道,二、属于人道,三、属于天道,四、属于畜生道。教人修行,想修

第五十章 无色四天与修罗内容提要:无色界四空天:空处定、识处定、无所有处定、非想非非想处定。四种阿修罗:一、属于鬼道,二、属于人道,三、属于天道,四、属于畜生道。教人修行,想修得菩提,先要断除三惑5,

印度佛教中,心性、心识是部派佛教讨论的重要问题之一。至大乘中观学之后,如来藏系经典和唯识学系干脆以其作为理论重心,印度佛教心性论进入成熟期。从思想史角度说,印度佛教心性思想前后期差别很大,其对心的本性

菩提伽耶(Bodhgaya),又称佛陀伽耶,位於印度北方比哈尔邦(zhiBihar)巴特那城(Patna)南方约130公里处,加尔各答(Kolkata)西北方约470公里处。正觉大塔的金刚菩提树,就是

位于印度比哈尔邦伽耶城南10公里的菩提迦耶(Bodhgaya),距印度东部最大城市加尔各答607公里,是佛祖释迦牟尼悟道之处,也是佛教信徒心目中最神圣的地方。菩提伽耶(梵文Buddha-gayā;印地

印度部派佛教的分立与师资传承的研究林崇安(1990)提要本文探讨印度部派佛教发展过程中,二律系、四圣部及十八部的形成,并配合各部的师资传承来研究。1佛灭当年的王舍城结集,由阿难先结集经藏,而后优波离结

问:佛出自印度迦毗罗,现属何国。现印度人甚是黑丑,佛及诸弟子有三十二相,种种庄严,是何种族。范古农答:迦毗罗,现在泥泊尔境内。印度人是棕色人种,与金色近,故佛弟子都有金色身者。

问:本师释迦牟尼佛住世说法四十九年。其所说法之区域。并不出五印度。何以大悲经起首一句为如是我闻。佛地普陀落迦山观世音宫殿。是否吾国定海之落迦山。或当时在印度别有一山名为普陀落迦耶。范古农答:我佛说法不

通常而言,南赡部洲中央的印度金刚座,是贤劫千佛成佛的圣地,它远离四大损害,甚至空劫也不会毁坏,宛如空中悬挂的桶般一直存留,中央有菩提妙树作严饰。以金刚座为主的印度所有城市,被称为地界中土。所谓“南赡部

问:释迦如来在给孤独园说法。除诸大菩萨外。尚有释提桓因一切天人阿修罗等。此天人阿修罗等。除大菩萨等具天眼通者能见。未审凡人亦能见否。范古农答:凡人不能见。或仗佛力亦能见之。

距今一百年前的一八九一年一月,现代印度佛教复兴之父达摩波罗(Dharmapala)正当盛年,从锡兰来到印度,首次朝礼菩提迦耶。当他看到当地的佛寺及寺中的佛像时,不禁潸然泪下。可惜,印度民族向来不注重史

阿修罗(梵文:Asura;巴利文:Asura),直译为“非天”,意思是“果报”似天而非天之义,也就是相对于“天人(即天众、提婆)”的存在。冥界酆都之帝,十殿阎罗之主:亦“身长八尺,四面八臂,眉间竖瞳.

众所周知,佛教起源于古印度,而印度当下所传的宗教是印度教,所以印度教中文化,与佛教文化相似是必然的。随着佛教渐渐向外传播,印度教最初的神,也被佛教所收纳。根据佛教经典《金刚明经》种所记载,居住在第一重

泰国、印度、斯里兰卡20世纪的佛教研究黄夏年一、泰国佛教在泰国是一个全民信仰的民族宗教,但是泰国的现代化的佛教研究则起步较晚。1871以前,泰国没有大学,所有的教育几乎都是由寺庙承担的。本世纪初,泰国

据考古发掘证明,瑜伽在印度河文明时期就存在,在印度河文明遗址考古发掘的物品中,一些印章的神象上就有瑜伽修行的坐法【 参考金仓圆照:《印度哲学史》,平乐寺书店,1963年,117页。】。印度的许多古老的

⑴“正定”与“四禅”就印度佛教本身来看,禅思想自该教产生时起,就成为该教中的一个重要组成部分。在原始佛教最初的教理中,有所谓“八正道”的理论,而这八正道之一的“正定”,说的就是这方面的内容。“正定”是

一、对学术界关于观音信仰起源问题诸观点的评析观音信仰何时、何地、由何而得产生?这个问题在整个国际和国内学术界还都没有解决。关于产生的时间,有人认为在西元前,有人认为在西元1-2世纪,也有人认为在5世纪

玄奘大师对印度的巡礼,在整个人类历史上所具有的重要意义,表现在许许多多的方面。从文化交流与进步的角度来考察,玄奘不但为印度文化向中国的传播以及中华文化的不断丰富与进步做出了卓越的贡献,而且也对印度文化

第二节 大乘佛教如来成长系的「一性皆成」说印度大乘佛教是以在家信徒为主体的佛教,它的兴起是一种新倾向、新思潮、新运动,是对早期佛教、部派佛教的一种反动。大乘佛教与早期佛教、部派佛教的最大不同,是它把佛

第三节 大乘佛教瑜伽行派的「五性各别」说瑜伽行派排斥如来藏说,主张阿赖耶识为宇宙万物的根本,众生的本性也由阿赖耶识生起,并提出了五种种性的说法,成为佛教心性论的新论说。下面拟通过五性成立的根源,即五性

第七章 中国佛教「佛」的涵义的转换与拓展第一节 印度佛教佛身论略述大乘佛教的最高追求是成就佛果。佛是梵语、巴利语buddha的音译,意指觉悟了真理的人,也就是具足自觉、觉他、觉行圆满三者的佛教圣者。大

第六章中国佛教涅槃观念的演变与发展佛教是富于理想主义和超越精神的宗教。中国佛教最高目标是,通过佛教道德和禅定等修持实践,实现超越生死痛苦,获得人生的解脱,成就自由自在的理想境界。唐代著名诗人、画家王维

第一节 小乘佛教的心性说一、心识说早期佛教在阐述人生的痛苦及其解脱理论时,论及了心的意义、作用,概括地说,约有三个方面:心是众生个体身心生命的构成要素。早期佛教认为众生自身生命是由「五蕴」,即由色(肉

第八章 中国佛教净土观念的类别与转型第一节 印度佛教净土说略述净土,「净」是清净、洁净的意思,净土是指被净化的国土,也就是净化众生,远离污染、秽垢与恶道的世界,是佛、菩萨和佛弟子所居住的地方,是众生仰

第四节 如来藏说与阿赖耶识说的调和如来藏说与阿赖耶识说原是分别以清净心性或杂染心性为本的两种对立的心性学说,后来出现了调和两说的主张,认为阿赖耶识既有染也有净,如来藏与阿赖耶识只是名称的不同,实质上是

第三编 心性论第九章 印度佛教心性论思想概述印度佛教心性论的理论架构是与佛教缘起论、业报论、解脱论紧密相连的。佛教哲学的基学说缘起论认为,一切存在都是按缘起方式而生的。早期佛教缘起论的「十二因缘」说阐

印度佛教本体论简述印度佛教自部派佛教以来,尤其是大乘佛教,重视对宇宙万物的终极本质、一切存在的真实本性、众生的本原和成佛的根据等问题的探讨和阐发,形成了内涵丰富的本体论学说。印度佛教经历了漫长的演变过

释迦牟尼创立佛教的动机和目的,是基于对生命的体验形成一种广大的悲愿,以教化和救渡世人,而不是寻求客观的知识,探索外部世界的真理。他要教化人,就要向人宣扬人生解脱的真理,而人生的解脱又离不开对外部世界的

印度佛教心性论思想概述印度佛教心性论的理论架构是与佛教缘起论、业报论、解脱论紧密相连的。佛教哲学的基学说缘起论认为,一切存在都是按缘起方式而生的。早期佛教缘起论的十二因缘说阐述了构成众生生存的十二个条

1、佛待阿修罗王如众生,但没有机缘不度之。佛心是平等没有偏爱的,虽然佛每每对修行人和行善道的人赞叹,可是并不因此而偏爱。同样,天龙八部里,有缘的都参加了法华会,可谓真正是众生平等。至于那些不愿意来的,

在我们的身边还是有人听说过阿修罗王的,并且有人说阿修罗王就在我们身边,但是很多人并不是很了解,那接下来就让我们一起来了解一下为什么说阿修罗王就在我们身边吧。什么意思呢?阿修罗王有天人的福报,但品行恶劣

阿修罗王在佛教中的地位是什么样的,相信我们大家都想知道,并且只要我们用心的去修行,就能够知道阿修罗王在佛教中的地位。那接下来就让我们来了解一下阿修罗王在佛教中的地位吧。在佛教中,其形象大部分源自印度教

修行过阿修罗王的人,都应该知道佛经中的阿修罗王是有很多的,但是比较著名的就是有四个。那接下来就让我们一起来了解一下四大阿修罗王吧,希望能够帮助到大家。最著名的有四大阿修罗王:一个叫婆雅,意为勇健,是阿

一、身形高大《杂喻经》中说:阿修罗王的前世曾是一个穷人,住在一条大河边,经常过河伐薪担柴。大河经常发山洪,水深浪大,他曾数次被河水淹没,幸而生还。一次打柴人渡河担柴,身没急流,无所救持,随浪漂转,即将

在佛经中有说过阿修罗王最著名的有四个,在阿修罗中这四个阿修罗比较常见的,所以下面就让我们一起来了解一下阿修罗王吧,希望通过下面的介绍能够更好的帮助到大家。有四阿修罗王,婆稚阿修罗王,佉罗骞驮阿修罗王,

“阿修罗”是天界中的神,形体巨大,身高有八万四千由旬(印度的计量单位),他的嘴就有一千由旬。他们好勇斗狠,常与帝释天争战。佛陀在祇树给孤独园的时候,给弟子们讲过一个阿修罗王与日月王的故事。“有一天,阿

帝释天和阿修罗王这两个神相信大家都有听说过,那你了解这两者之间是什么关系吗?所以我们大家要深入的去了解其中的内容。那接下来就让我们来了解一下帝释天与阿修罗王是什么关系吧。帝释天与阿修罗是敌对关系,帝释

阿修罗道是有法力的人去的地方。在人间有修为的人,做了很多善事的人,有功德的人,死了之后才能到阿修罗道。修得有偏差的人,也可以到阿修罗道。过去,很多宗教解释六道,把阿修罗道放在人道的下面。实际上,阿修罗

在佛教中阿修罗王是一个比较好战的恶神,所以和很多人恶战,很多人都不太理解,所以佛教中的阿修罗王是什么意思。接下来就让我们简单的来了解一下这个问题吧。在佛教中是六道之一,是欲界天的大力神或是半神半人的大

阿修罗,又名非天,是喜妒善战的神祗,因为他们总是与天人战斗,常被视为恶神。佛为首迦长者说《业报差别经》记载:身、口、意行微恶,起骄慢、我慢、增上慢、大慢、邪慢、慢慢,回向善根愿投生阿修罗道等,均会成为

阿修罗,亦译为阿须罗、阿索罗、阿苏罗、阿素落、阿须伦、阿须轮,直译为“非天”,意思是“果报”似天而非天之义,也就是相对于“天人(即天众、提婆)”的存在。在佛教中是六道之一,是欲界天的大力神或是半神半人

阿修罗道的人有一个很大的毛病,就是色欲未断。因为在低层的灵界天,色欲未断。在人间有好色之徒,如果他们到了阿修罗道后,不容易断根,他们虽然在阿修罗,但是就像在人间的仙境一样,意淫未断。只不过一个在上面,

阿修罗是梵文音译,汉译佛经中还译为阿须罗、阿索罗、阿苏罗、阿素落、阿须伦、阿须轮等。意译为非天、非同类、不端正、不酒神。它们是佛国六道众之一,天龙八部众神之一。说它是天神,却没有天神的善行,和鬼蜮有相

阿修罗道在佛教中是六道之一,是欲界天的大力神或是半神半人的大力神。阿修罗易怒好斗,骁勇善战,曾多次与提婆神恶战,但阿修罗也奉佛法,是佛教护法神天龙八部之一。在佛教中,其形象大部分源自印度教中的阿修罗,

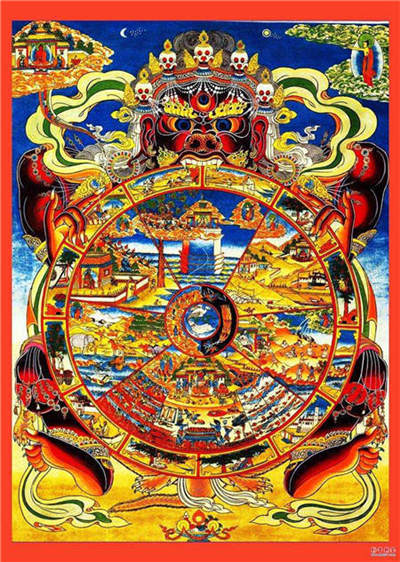

佛经中经常讲到“修罗”。其从六道轮回之中就有了“阿修罗道”。 六道为一;天道、二;阿修罗、三;人道、四;畜牲道、五;饿鬼道、六;地狱道。人道和天道为善道,阿修罗本性善良,也是善道之一,但因其常常带有嗔

在佛家看来,人不过三界众生之一。除此之外,还有地狱、饿鬼、畜牲、阿修罗、天等五道,共称六道。而地狱、饿鬼、畜牲、天众均是人死后根据其善恶奖惩划分出来的,唯有阿修罗属于异类。阿修罗是梵文音译,意译为“非