净慧长老开悟实际上就是在生命拼搏过程中的一次大碰撞。经过一次大碰撞后,我们内心深处就受到一次彻底地净化。烦恼解决不了问题,欢喜也解决不了问题,必须实实在在地去面对、去处理。我们怎样才能使自己生活幸福呢

除习之法,在于觉照,觉照一起,习气即销,但此中迟捷,亦各有不同,一为境,一为觉,此有过程者十:(一)境来而不觉。(二)境来而后觉,惟起觉极费事。(三)境来时起觉不难。(四)境来即觉,略有先后。(五)境

证悟菩萨果或有修有证者,其中阴身系方便说,此乃欲救度中阴众生而示现,形貌为一壮年,身量高大。因智慧高超,身形圆满,绽放光明。菩萨欲入胎时,光明照耀百千俱胝之四大部洲,为智慧愿力身,不同于凡夫之无明业力

其一、八关斋戒的含义。先说“戒”,梵音为“尸罗”。佛陀入灭时教化众生“以戒为师”,戒律存在就如同佛陀住世,它是一切善法的基础与依止。“八”即为戒律的八条内容;“关”意为关闭八恶,或言其如同关隘,令三业

斋戒不同于一般的戒肉,而是要和出家人一样持斋。就是首先要过午不食,其次是不荤食。荤食不仅仅是指吃肉,还包括五辛:大蒜、革葱、慈葱、兰葱、兴渠等,另外酒也是荤食里面的,也不可以喝。不适宜守斋戒的人:1、

生西法师答:可以在家做烟供。按照仪轨,把自己观想成观世音菩萨,在菩提心的摄受下,通过念诵嗡啊吽、观音心咒,仪轨本身的加持力就非常大。如果自己观想稍微不到位,应该也没有问题的。是不是因为看到过一些公案,

1.经上有灰尘当以净布拭之,不可用口吹尘。经典上不可放置世俗典籍及杂物,当敬法如敬佛。2.摆放经书时,不可一半在桌内,一半在桌外,当端正之。对经书、架裟、衣钵、锡杖、念珠、佛尘及一切法器,皆当恭敬处置

随着佛教的传播,越来越多的人都知道有“供僧”一说,更知道供僧会给自己增加福报。的确,正像《楼房经》中说:“若对僧众供养一粒诃子、一勺饮食,未来生中决定不逢疾疫、饥馑、刀兵三大灾劫。”供僧的福报,远远不

禅门的规矩是为了奋迅而设,因此有“禅七”,克期取证之禅修。禅七,通常以七天为单位,可连续七个星期,长达四十九天。禅七中只能在吃饭、大小解,离开禅堂,余此都在禅堂内跑香、坐禅。打七期间不上早晚殿,早晚殿

禅堂内的讯号起香:大板香(一板一钟二木鱼)、小香(二木鱼)。挂二板:大板香(二板一钟),为讲开示的讯号。站板:(一槌小板)小香跑香进行中停止的讯号。催板:(二槌小板)听开示后,再行跑香的讯号。抽解:(

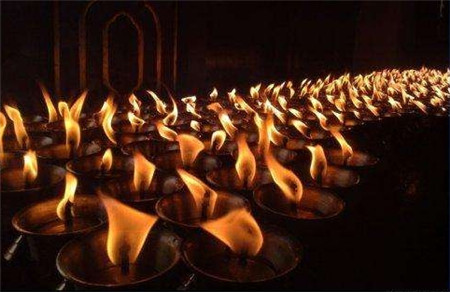

首先,我们先来说说我们为什么要供灯吧!我们很多人平时似乎总是在埋怨生活的不公,认为自己的生活充满了烦恼。可这些烦恼的根源又是什么呢?是因为金钱吗?是因为权利吗?是因为感情吗?其实这些都不是我们痛苦与烦

一、在供灯的过程中,发心非常重要,一定要想遣除一切众生的无明黑暗。如《贤愚经·贫女难陀品》的公案。二、观想也很重要,观想灯器遍于三千大千世界,灯芯犹如须弥山王那么大,油汁如同须弥山周围的四大海或地球上

关修行要注意什么,一是修行人应当远离一切 贪心与嗔心之境,安住静处,这就称为外闭关。闭关修行要注意什么,二应了知外无积蓄财富之行,内无欲望执求之心,乃为内闭关。无论对自己的亲眷好友,还是虔诚信徒,我们

赵朴初答:各宗的发展情况是不平衡的,发展变化也不一样。有的宗派初兴起时流传很盛,而后来渐衰,这就是三论宗。此宗经过陈隋兴皇法朗和嘉祥吉藏的大力弘扬,在隋、陈、初唐时,流传之广,几乎遍及全国,但以后便逐

禅修开始用功过程中会有诸多的问题,归纳起来就这五个方面:腿子疼,昏沉重,掉举多,方法用不上,信心生不起来。腿子是第一关今天到了第五天,多少有些坐不住了,腿子疼是事实,因为平常没有练习过打坐的姿势,肌肉

惟贤法师答:这个习气是多生累积来的,不是一朝一夕。习气是什么呢?就是烦恼习气,贪、嗔、痴、慢、疑、恶见,这个深藏在阿赖耶识中,遇到现行,遇到因缘力就要发现。如何改?那就要多闻熏习,多听正法,把旧有的习

惟贤法师答:太虚大师思想的形成过程中,主要受了哪些人的影响?太虚大师的主要思想,一是首倡佛教三大革命,二是倡导八宗平等,提出人生佛教。他这个思想是很进步、高瞻远瞩的。民国初年,有两个人对太虚大师有很大

善士问:如何在日常修行的过程中磨掉自己的习气?惟贤法师答:习气是多生累积来的,不是一朝一夕。习气是什么呢?就是烦恼习气,贪、嗔、痴、慢、疑、恶见,这个深藏在阿赖耶识中,遇到现行,遇到因缘力就要发现。如

禅坐过程中,眼睁三分专注一物时,不多久,眼前的事相一片模糊与漆黑,不知为何故?答:这个都没有置心一处。叫你数法也没数法,谁叫你眼睁三分要去专注一物呢?叫你眼睛睁开,关心的是风门,你怎么会跑到那边去呢?

请问大和尚:打坐过程中及打坐过后,都感觉气不顺,怎么情况?达照法师答:智者大师在《小止观》里有讲,叫调五事。就是调饮食,调睡眠,调身,调息,调心。调睡是不节不恣;调食是不饥不饱;调身是不宽不急;调息是

善士问:在家居士对出家众应注意那些礼节?帕奥禅师答:在家居士应当尊敬出家众,聆听出家众讲说佛法,供养出家众四类资具及依照所学习的佛法来修行。所谓「依佛法修行」是指在家居士至少应当持守五戒,并且应当修行